Autore: Giuseppe Ponticelli

Ho ritrovato un caro amico, Fabio Sabatini.

Sono nato nel 1961, a 16 anni, nel 1977, conoscevo di già Fabio Sabatini, ne sono certo perché avevo in doma Rodeo, che Fabio mi chiese di montare.

Lui aveva una selleria a Grosseto e ci siamo conosciuti perché io mi servivo da lui.

L’ho rincontrato quest’anno, dopo circa 45 anni.

La passione per il cavallo è rimasta viva in entrambi.

Fabio Sabatini, Luca Merelli e Daniele Rombai vanno a cavallo insieme, hanno in totale 5 cavalli, di cui 3 di Luca.

Li ho conosciuti e vorrei unirmi a loro, a cavallo svolgono servizi molto interessanti.

Sono stato a trovarli dove tengono i cavalli.

Fabio ha ancora molte selle da vendere.

Ci siamo incontrati lo scorso fine settimana, il pomeriggio tardi, prima di cena, io e Fabio abbiamo preso un gelato esagerato al “Polypus Bar” a Principina a mare.

Fabio mi ha regalato dei bellissimi stivali in pelle fatti a mano, che io a mia volta ho regalato a mio figlio Daniel.

Torna alle news

Le antiche vie della Transumanza in Maremma.

Le antiche vie della Transumanza in Maremma.

(testo tratto da turismoinmaremma.wordpress.com – photo ©1950 famiglia Ponticelli)

Un tempo, viandanti, pastori e soldati percorrevano a piedi o a cavallo le antiche vie della Transumanza per raggiungere, dal Senese o dall’Appennino, la Maremma.

Questo varco, segnato principalmente dal fiume Ombrone, divenne in epoca medievale di una rilevanza oggi difficilmente immaginabile: che fosse per il trasporto del sale, merce preziosa, per i pellegrinaggi sulla Via Francigena o, attività ancora più importante, per la transumanza, la Valle dell’Ombrone costituiva uno snodo, il cui controllo era molto ambito.

L’inizio della transumanza di bestiame in Maremma, si perde nella notte di tempi. Di sicuro durò ininterrottamente dal 1200 agli anni 50 del 1900. La rete viaria per la transumanza all’interno della Toscana, rete delle strade dogane, è stata utilizzata infatti dal Medioevo fino a quando i pascoli pubblici non sono andati in disuso o convertiti in pascoli privati: le dogane erano la parte terminale di quei percorsi che nei secoli videro arrivare in Maremma le greggi Transumanti dal Casentino, dal Pistoiese, dal Fiorentino e dalla Romagna.

Sulle vie della transumanza, nel punto in cui la valle fluviale si apre, sorge Paganico, considerato la “porta della Maremma“; il borgo, che fu fondato dai senesi verso la fine del XIII sec., fu edificato e fortificato secondo una precisa pianificazione urbana allo scopo di svolgere una funzione doganale, di libero scambio commerciale e di difesa della bassa Valle dell’Ombrone.

Alle spalle di Paganico, altre località, oggi piccolissime e pressoché disabitate, costituivano fondamentali stazioni del cammino. Dogana fu scelta dalla Dogana dei Paschi di Siena (da qui il toponimo) come accesso alla Maremma grossetana e fino al 1776 i pastori dovevano pagare l’erbatico al Monte dei Paschi (dal latino herba, il termine erbatico indicava il diritto di raccogliere erba nei fondi altrui o, in questo caso, di far pascolare il proprio bestiame).

Fercole, invece, era una sosta obbligata della diligenza nel viaggio verso la Maremma lungo la strada Regia Grossetana, un albergo e una stazione di posta; qui vigeva l’usanza per i contadini del posto di concedere alcuni giorni di pascolo ai pastori transumanti in cambio di latte e formaggi.

Il borgo leggermente più grande di Pari, nel corso del Duecento, passò nelle mani di diverse famiglie nobili senesi, come i Rinuccini, gli Squarcialupi, i Forteguerri, i Buonsignori e infine i Malavolti, i quali rilevarono tutta la proprietà e giurisdizione di Pari per imporre dei pedaggi.

Sasso d’Ombrone, la cui denominazione medievale era Sasso di Maremma, sorse e si sviluppò proprio nel punto in cui era possibile un attraversamento del fiume Ombrone, diventando così un passaggio obbligato.

Anche più a Sud si trovano numerosi abitati, un tempo importanti crocevia per i transumanti. Murci si trova proprio su un quadrivio, formato dalle dogane che univano Sovana e Saturnia con Roselle e la Valle dell’Ombrone in direzione Est-Ovest ed Orbetello con l’Amiata e Cinigiano (altro punto d’ingresso delle greggi transumanti nelle terre di Maremma) in direzione Sud-Nord.

Oggi la rete stradale delle vie dogane è pressoché irriconoscibile, talvolta inglobata nella rete viaria odierna; talvolta totalmente abbandonata e persa. In tal senso la poca riconoscibilità è dovuta anche al fatto che le strade dogane in Toscana erano le strade di comune utilizzo per il trasporto delle merci e gli unici segnali che le distinguevano dalle vie comuni e le caratterizzavano per la funzione legata al pascolo erano esclusivamente la maggiore dimensione (che si andò progressivamente riducendo con l’alienazione delle superfici a lato) e la presenza di alcune stazioni di controllo (denominate calle) che via via divennero comuni casali.

Progetti di recupero delle antiche vie della transumanza sono stati pensati più volte: una delle proposte più interessanti è quella di un’utilizzazione dei tratti ancora riconoscibili e percorribili per la creazione di percorsi trekking e per mountain bike e di ippovie.

(testo tratto da turismoinmaremma.wordpress.com – photo ©1950 famiglia Ponticelli)

Torna alle newsRicordi dei nonni Francesco e Giulia.

Quando eravamo bambini andavamo da “Il Villino il Cappuccino”, dove abito e lavoro, a casa dei miei nonni paterni, Francesco Ponticelli e Giulia Mocenni.

Andavamo io e mia sorella Agnese a piedi con la mamma Eloisa ed il babbo Lorenzo passando dal bosco.

Ad “Oncinello”, in questa photo d’epoca, viveva mio nonno e mia nonna, da loro lavoravano Piero, autista e maggiordomo e Tina, cuoca napoletana.

Ricordo sempre che Piero serviva la minestra in brodo indossando una livrea bianca e righe blu con i bottoni dorati ed i guanti bianchi.

Tirava fuori le scodelle da un termosifone in ghisa, che era nella sala da pranzo e che aveva uno sportello per ospitare i piatti e tenerli caldi in inverno.

Io tuttora, soprattutto d’estate, adoro a cena gustare una minestra in brodo con la pastina, trovo anche che mi idrati.

Tina era molto simpatica, piacevolmente grassa e mi coccolava con i suoi stupendi cibi.

La nonna Giulia era una bellissima donna, ritratta dal giovane in questo quadro che abbiamo in casa.

Purtroppo la ricordo ormai in carrozzina.

Mio nonno Francesco era avvocato ed è stato Presidente del Monte dei Paschi di Siena.

Ho sempre sentito raccontare questo aneddoto: amava fumare nella pipa le spuntature dei sigari toscani, che prima sbriciolava.

“Oncinello” era stata la residenza estiva di Stanislao Mocenni, Ministro della guerra ai tempi della disfatta di Adua.

Mio nonno Francesco aveva l’azienda “Le Strillaie” a Principina a mare, tuttora di nostra proprietà.

Nella stampa, inserita in questo Still life, è ritratto seduto durante la marchiatura di un vitello.

La pipa accanto all’orologio d’oro di mio padre è la prima che ho realizzato, partendo dall’estrazione del ciocco, la bollitura e la lavorazione, fino alla finitura.

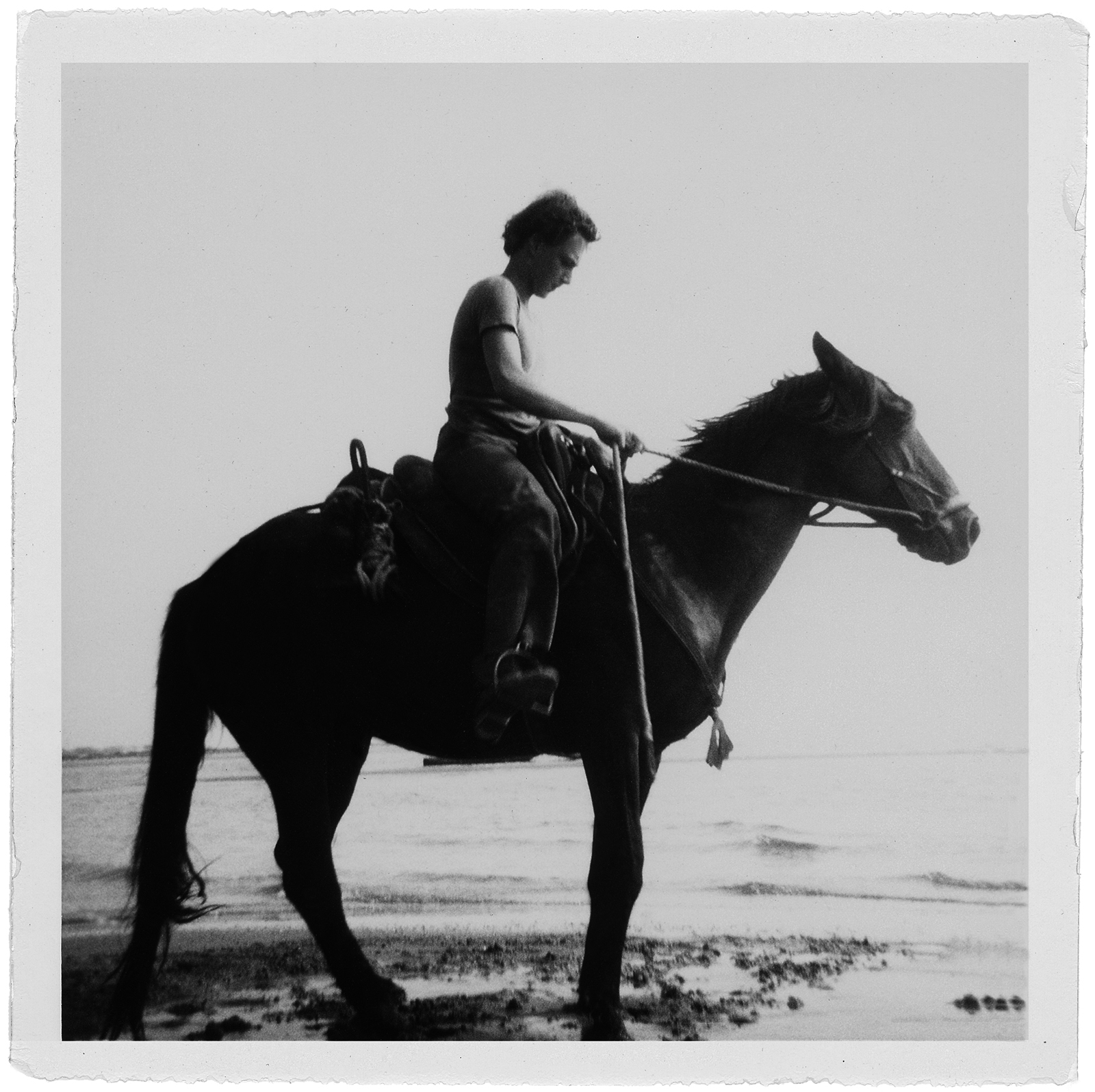

La passione per il cavallo maremmano ce l’ho da quando ero ragazzo, questa photo mi ritrae su Dora, fattrice maremmana e capostipite di tutto il nostro allevamento che avevamo anni fa.

Torna alle news04 luglio 2021: Site Transitoire, un luogo magico nelle Crete senesi.

Il Site Transitoire è un’opera d’arte, immersa nelle Creti senesi tra le Località di Leonina e Mucigliani, nel comune di Asciano.

Nel 1993 l’artista francese Jean-Paul Philippe realizzò questa scultura in pietra, composta da differenti componenti: una seduta che accoglie il viandante, il quale può scegliere liberamente se stare seduto, alzato o sdraiato e una grande finestra all’interno della quale, la luce solare si concentra durante il tramonto in occasione del solstizio d’estate. Proprio durante il giorno del solstizio d’estate il sole tramonta nell’appiombo della grande finestra in pietra, creando uno spettacolo veramente incantevole.

L’opera è collocata in un luogo silenzioso, in cui arte e natura si incrociano, generando un’ incredibile vista sulle Crete senesi.

L’artista racconta così la sua opera: “Compiendo quel gesto, installando quelle pietre, mi resi conto che disegnavano nella luce e nello spazio i limiti di una casa: una dimora senza mura e dalla soglia invisibile. A terra alcune lastre, una sedia per accogliere il passante, un banco, una finestra e per tetto la volta celeste”.

Tratto da www.terredisiena.it.

Una scultura permanente e transitoria insieme, un’installazione in continuo dialogo con la natura in cui è immersa: <<Una casa>>, ha scritto Frank Lloyd Wright , <<non deve mai essere “su” una collina o “su” qualsiasi altra cosa. Deve essere “della” collina, appartenerle, in modo tale che collina e casa possano vivere insieme, ciascuna delle due più felice per merito dell’altra>>.

Tratto da www.italianways.com.

Torna alle newsLa scafarda, la sella Del Frate.

La scafarda (questo termine è di origine incerta. Si può ipotizzare che provenga da scaffare: cadere dall’arcione, per il riferimento a quest’ultimo).

Immagine tratta da Il Cavallo Maremmano tradizionale.

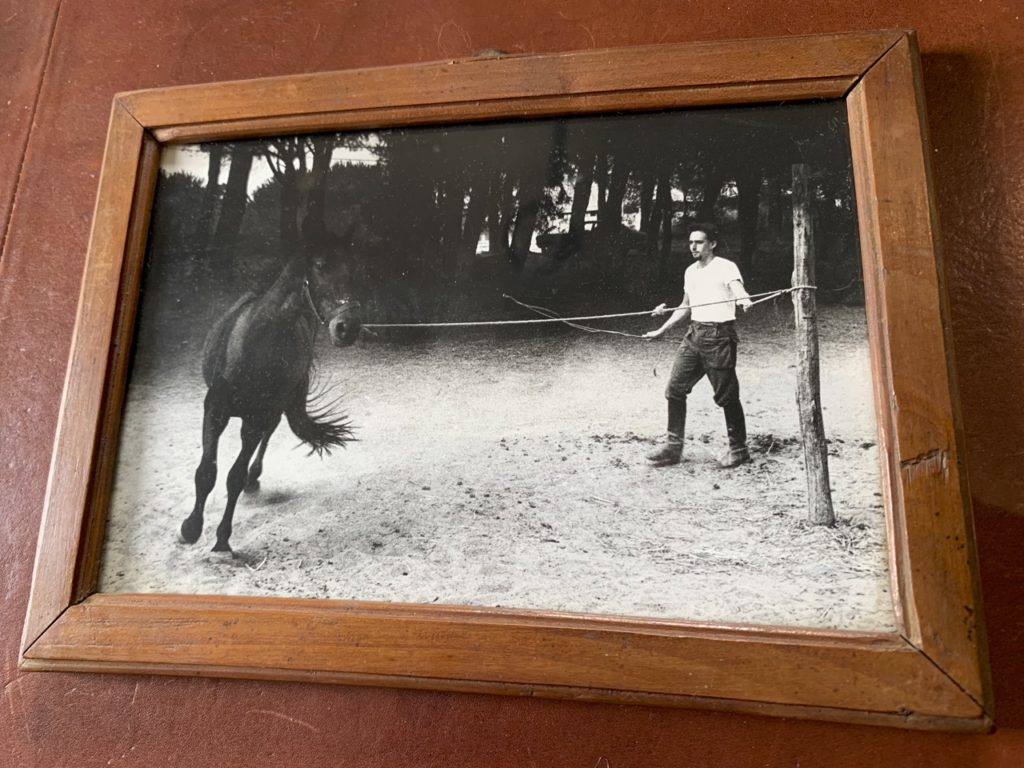

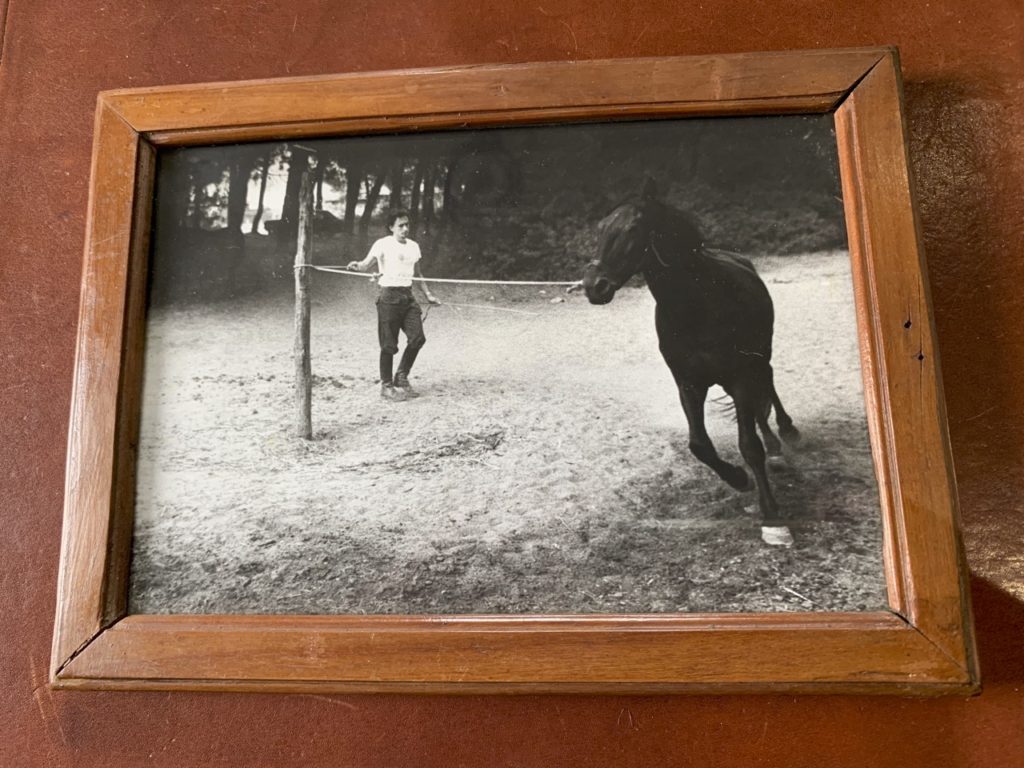

Giuseppe Ponticelli a 16 anni monta Rodeo in doma.

Giornale militare, atto n. 11 del 7 gennaio 1903: denominazione della sella regolamentare per truppe di cavalleria. “Questo ministero ha stabilito che l’attuale sella regolamentare per truppe di cavalleria assuma la denominazione di sella cavalleria modello Del Frate”. Firmato: il Ministro della guerra Ottolenghi.

Questo scarno comunicato sanciva ufficialmente la paternità del colonnello Settimio Del Frate, che aveva proposto i più recenti aggiornamenti della sella. Durante la sua carriera nell’Arma di cavalleria, il colonnello si è dedicato in particolare a perfezionare l’equipaggiamento del cavalleggero, ma il suo capolavoro rimane il perfezionamento della sella che porta il suo nome ed in particolare l’arcione, realizzato così perfettamente da restare ancora oggi insuperato. È infatti concepito in modo da costituire un supporto a due cuscini sottobanda con grande superficie di appoggio, capaci di distribuire uniformemente il peso sulla schiena del cavallo, lasciando al tempo stesso libero il garrese e permettendo così il passaggio dell’aria nella parte superiore della schiena dell’animale.

La sella Del Frate fu ulteriormente modificata nel 1916, quando l’arcione composto di 4 elementi fu sostituito con uno dalla forma immutata ma realizzato con 9 elementi ad incastro. Gli arcioni erano disponibili in diverse misure, da 1 a 4, e nelle versioni S (stretto) e L (largo), che indicavano la lunghezza degli archi e l’inclinazione delle palette dell’arcione. La modifica più rilevante fu però nella sagomatura dei cuscini sottobanda, che vennero allungati nella parte anteriore permettendo alla sella di scivolare maggiormente verso la spalla del cavallo.

Questa bardatura, chiamata anche sella da batteria, è stata concepita per attività belliche, doveva dunque consentire l’affardellamento, grazie anche a bisacce laterali, di tutto il corredo del cavalleggero. Dopo la fine della seconda guerra mondiale la sella della cavalleria è andata in pensione, anche se non ufficialmente. Ma, prima ancora che avesse terminato la carriera militare, ne ha iniziata un’altra, forse ancora più brillante: risale infatti agli anni ’20 il primo approccio dei butteri con questa sella, avvenuto nell’allora Regio Deposito Stalloni dell’Esercito, situato alle porte di Grosseto e dove erano occupati alcuni butteri. Del resto, una sella di tale qualità non poteva non affermarsi: meno professionale e più versatile della sella col pallino, più duratura e confortevole della bardella, la scafarda si situava tra le due anche nel costo.

Ogni selleria ne propose una versione, con modifiche marginali rispetto al modello Del Frate; venne migliorata la qualità dei materiali, impiegando vacchetta pesante e modificata la realizzazione dei cuscini, in particolare aumentandone l’imbottitura e proteggendone col cuoio la parte più esposta. Sul finire degli anni ’50, poi, venne sostituito il sottopancia a fibbie con quello a giro, ritenuto più sicuro. Questa sella, la cui culla di espansione rimane il grossetano, non si è invece affermata nella Maremma laziale che, del resto, è la patria della bardella, sua grande concorrente. Ciononostante proprio i sellai di Tolfa, noti per le bardelle, propongono oggi una versione della scafarda rivisitata alla maniera laziale: imbottitura di borra anziché di crino vegetale o animale.

Dopo il favore dei butteri, la scafarda sella sembra oggi in grado di guadagnarsi anche quello di un più vasto mercato amatoriale, date le sue qualità che la rendono eccezionale in campagna e nel trekking.

Testo tratto da Associazione Nazionale Allevatori Cavallo di Razza Maremmana.

Torna alle newsNel 1991 realizzai per la “Still life Srl” un manifesto mt. 6×3.

Questa è la pineta a Principina a mare della nostra Azienda agricola “Le Strillaie”.

Quando ero ragazzo c’erano, oltre ai cavalli maremmani, anche dei vitellini che pascolavano liberi.

Mi divertivo a raggrupparli in mandria ed a guidarli montando a cavallo da un estremo all’altro della pineta.

Le mucche erano invece nella stalla, dove c’era anche un toro e producevamo il latte che veniva da noi munto e ritirato tutti i giorni da “Latte Maremma”.

Nel 1991 realizzai per la “Still life Srl”, di cui ero socio di maggioranza ed Amministratore unico, questo manifesto mt. 6×3, che ebbe un’affissione stradale regionale.

Feci lo Still life del packaging nella mia sala di posa, usando una siringa con glicerina per riprodurre le gocce d’acqua.

La ripresa della nostra pineta fu eseguita utilizzando il mio banco ottico Inka 10×12 compatibile Sinar.

L’immagine della mucca e del vitellino fu scattata nella nostra stalla con la mia Mamiya RZ67.

Il manifesto fu montato a Firenze dal fotolitista Simoni, che su mie indicazioni scontornò il packaging e la mucca con il vitellino, inserendoli nel manifesto, aggiungendo il marchio di “Latte Maremma” come se fosse un sole.

Era il primo lavoro che il fotolitista realizzò con il sistema che in quel momento veniva istallato da una ditta giapponese.

Ricordo che gli zoccoli della mucca e del vitellino furono inseriti sotto ai fili d’erba, il fotomontaggio è comunque evidente anche perché mancano le ombre.

Torna alle newsLa mia sala di posa.

Dal 1986 al 1988 ho lavorato a Milano come primo assistere di studio del fotografo Emilio Fabio Simion specializzato nello “Still life” per libri di Giorgio ed Arnaldo Mondadori e campagne pubblicitarie nazionali.

Tornato a Siena non ho trovato strutture che mi commissionassero photo e quindi fondai la Still life S.r.l. di cui ero il socio di maggioranza e l’amministratore unico.

Lavoravo per le istituzioni come la C.C.I.A.A. di Siena e l’Associazione degli Industriali della Provincia di Siena, per i loro rispettivi uffici mostre, lavori dove c’erano molte fotografie e facevo da Art Director al mio grafico.

Le istituzioni chiusero i loro uffici mostre e passai quindi alle aziende.

Con il tempo la richiesta di fotografia è sensibilmente diminuita e mi sono orientato al mercato, nel 2002 ho fondato la mia G.P. Comunicazione, che è una Web Agency ed ho tre collaboratori che coordino.

Negli anni ‘80 lavoravo in analogico con pellicola piana in diacolor 10×12 e rullo 120.

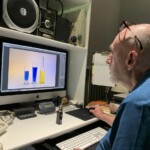

Oggi sto convertendo l’analogico in digitale.

Ho fatto realizzare anni fa nelle officine di Silvestri S.r.l una piastra rientrante con un loro attacco a baionetta per montare un obiettivo digitale senza otturatore sul mio banco ottico ed ho una piastra ruotante con bocchettone Nikon per montare il corpo macchina della Nikon D800.

Sono in trattativa per un dorso digitale da montare con le relative piastre sulla Mamiya RZ-67 e sul banco ottico Inca, compatibile Sinar.

In più la Nikon D800 monta in sala di posa un obiettivo decentrabile e basculabile Nikon.

Negli anni ‘80 usavo raramente la luce continua alogena e sopratutto i generatori flash con torce a bulbo.

Oggi lavoro con luce fluorescente, che è già stata sostituita da quella a led in cui ancora non ho investito.

Per realizzare uno Still life è necessario:

1. Ideare l’immagine mentalmente

2. Procurarsi gli oggetti che servono se non forniti dal cliente

3. Tre ore in sala di posa per la composizione degli oggetti, la sistemazione delle luci

4. Misurare la luce e tarare i parametri con il software Nikon sul Mac Mini

5. Eseguire lo scatto di prova da controllare sull’iMac 27” retina

6. Eseguire i cinque scatti definitivi con incremento di un terzo di diaframma, sia sotto, che sovra esposti

7. Eseguire in studio lo sviluppo in camera bianca del RAW ed il fotoritocco per togliere eventuali micro granelli di polvere che a volte si depositano sul sensore ed imperfezioni degli oggetti, impiegando almeno un’ora

Nikon scatta i NEF© di cui è proprietaria, dei files grezzi RAW che vanno sviluppati con PhotoShop.

Si aprono i RAW tutti insieme selezionandoli contemporaneamente e con l’uso dello strumento contagocce del bianco, si sceglie un punto medio del bianco del cartoncino dello scatto di prova per tarare tutti i parametri, che vengono registrati su un file .xmp all’apertura, poi si devono salvare i files in .tif.

È chiaro che per un lavoro professionale di questo genere richiedo €150,00 + I.V.A. per la cessione dell’immagine con destinazione di utilizzo a dépliant, brochure e sito internet.

Il prezzo sale se l’uso è destinato ad un manifesto 6×3, un redazionale ed una pagina pubblicitaria.

Le immagini restano di mia proprietà e cedo solo e soltanto i diritti di utilizzo.

La cessione può essere anche per un periodo di tempo limitato.

Non sono interessato a lavorare con le banche di immagini, che svendono le photo a €5,00 riconoscendo al fotografo pochi centesimi di royalties.

È altrettanto chiaro che il cliente si dovrà accontentare di ciò che trova nelle banche di immagini, mentre io posso realizzare per lui l’immagine che desidera.

Ho un ripostiglio per i fondi di laminati di vari colori e con vari motivi.

Ho una camera oscura attrezzata per lo sviluppo di pellicole in b&n 135 mm., rullo 120 e pellicola piana 10×12 e la stampa con ingranditore, filtri, vasche e bottiglie a soffietto per gli acidi ed una lavatrice per le stampe da me autocostruita.

L’acqua è gestita da un miscelatore con la tolleranza di più o meno mezzo grado dotato di termometro a quadrante tondo e collegato allo scaldabagno elettrico.

Adiacente alla sala di posa ho la mia falegnameria con un piccolo tornio che lavora con il motore del trapano, una macchina a nastro di carta vetrata, una colonna per il trapano, una morsa a ferro, un tavolo da falegname con una morsa a legno ed una parete attrezzata.

È un posto prezioso per costruire supporti di vario tipo da usare sul set fotografico.

Torna alle news

Il cavallo maremmano: Rodeo e Zenzero.

Il cavallo è stata una passione che ho avuto da sempre, iniziai che ero un ragazzo.

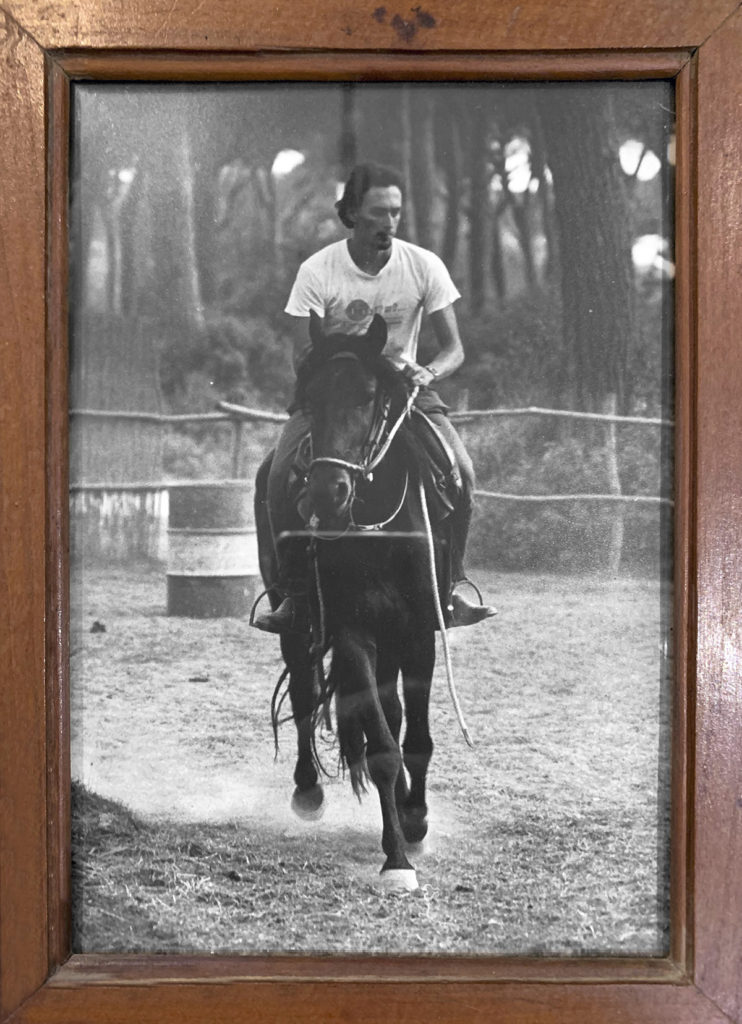

In questa immagine del 2004 siamo in pineta nel tondino, Daniel, Sonia, Rodeo ed io, Giuseppe.

A 16 anni montavo Rodeo, un castrone maremmano dell’allevamento della famiglia Ponticelli de “Le Strillaie” a Principina a mare.

Queste 3 immagini mi ritraggono quando Rodeo era in doma e lo facevo girare nel tondino prima di sellarlo con la scafarda, una sella di origini militari dei butteri solo della Maremma grossetana.

Chi lo doveva domare fu disarcionato in malo modo e si mise paura, non lo montò più.

Mi accorsi che non lo facevano mangiare di proposito, in modo che non avesse tante energie e lo dissi a mio zio Paolo.

Lo portammo da Giuliana Ponticelli a “La Trappola”, mia biscugina, che aveva un allevamento prestigioso di cavalli maremmani.

Il buttero di Giuliana non voleva inizialmente montare un cavallo scartato da altri.

Lo mise nella stalla e gli dette da mangiare, trattandolo con rispetto.

Rodeo non gli fece nessuno scherzo e venne utilizzato a lungo per lavorare il bestiame in azienda.

Ci fu restituito e lo montavo sempre con tantissimo piacere.

Era un cavallo da macchia, che facilmente entrava nell’acqua.

Ci allenammo gradatamente ed alla fine lo montavo tutti i sabati, andavamo a Castiglione della Pescaia partendo da Principina a Mare solo di inverno, anche quando pioveva, con un galoppo continuo, andata e ritorno in 3 ore passando dalla pineta.

Io avevo un cappello, il mio eskimo verde, pantaloni da cavallo fatti da una sarta di Alberese per i butteri maremmani e degli stivali in cuoio.

Rodeo aveva un morso intero maremmano con una guida a mazzetto e la sella era una bardella (deriva dall’arabo bardaah, sella senza arcione), per eccellenza quella dei butteri della Maremma soprattutto laziale, ma anche grossetana.

Hai bisogno di un sito web con blog?

contattaci

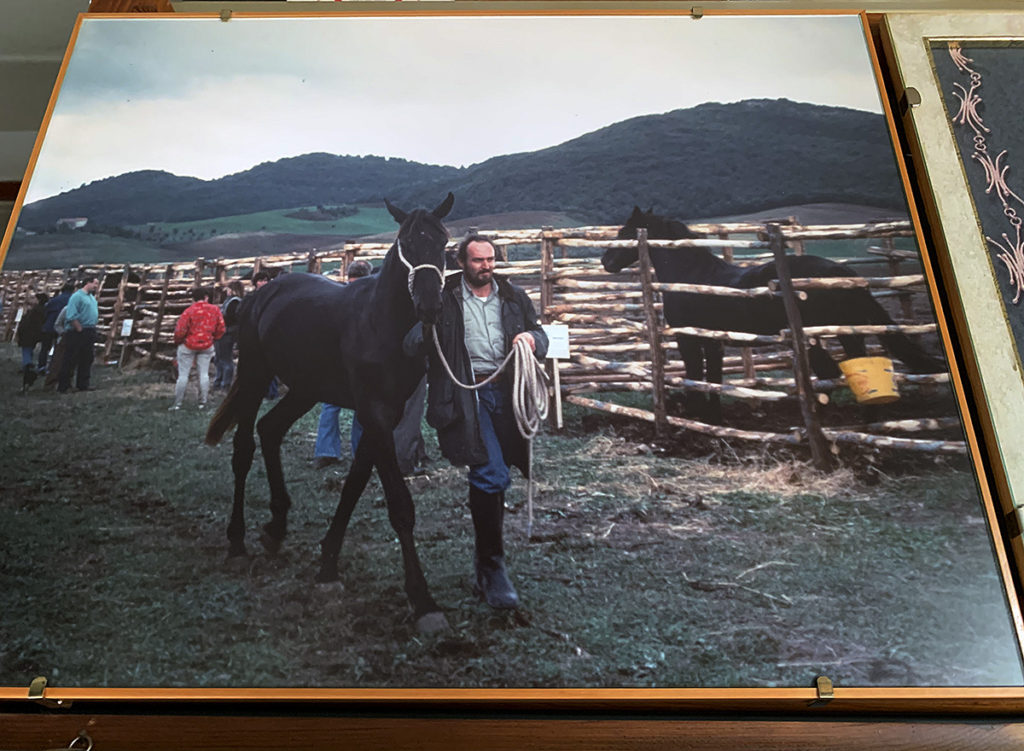

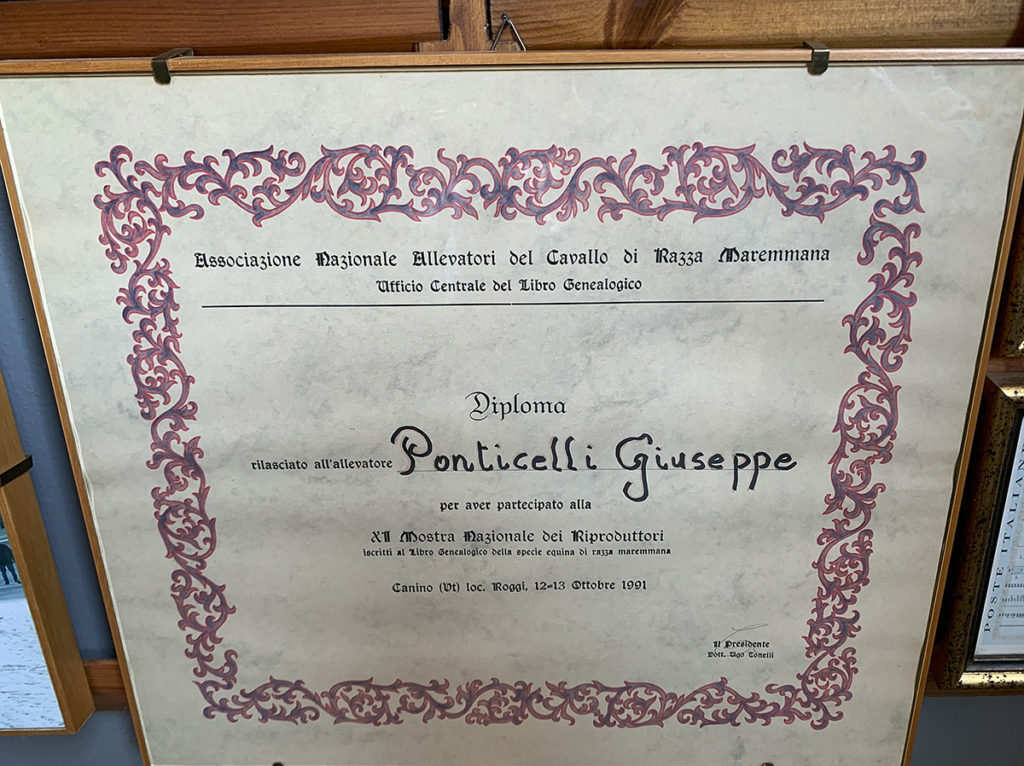

Quest’altra immagine mi ritrae con Zenzero ancora puledro, qui siamo a Canino alla mostra del cavallo maremmano, il diploma è dell’associazione di cui facevo parte come allevatore.

Zenzero era nato in azienda a “Le Strillaie”, ma era un cavallo diverso dagli altri da noi allevati.

Da puledro era molto slanciato, ma soprattutto più alto degli altri. I cavalli maremmani sono di 2 tipi diversi: non tanto alti oppure quando crescono diventano imponenti come Zenzero.

Da quando era nato lo accudivo io e quindi quando lo portai in doma non fece alcuno scherzo, mi fu ridato, lo cavalcavo con il morso intero ed il cavazione da doma per abituarlo alla guida a mazzetto.

Era però un cavallo impegnativo, per salire dovevo trovare un tronco o qualcosa su cui montare per essere più alto ed era molto veloce.

Anche se era un castrone, mi disarcionò nel tondino, perché sentiva le cavalle in calore, passai un estate a letto per una sospetta frattura del coccige.

Quando smisi di cavalcare per le condizioni della mia schiena, lo vendetti.

Il nuovo proprietario non fece il passaggio in associazione e quindi dovetti restituire il contributo economico che avevo ricevuto come allevatore del cavallo maremmano, una razza protetta.

Torna alle newsPrimatist 23 piedi con motore a benzina Volvo a 8 cilindri.

Il 15 giugno 2021 siamo stati a Piombino per eseguire i lavori annuali da fare in cantiere per varare venerdì prossimo questa barca a motore.

È stata data l’antivegetativa auto livellante, cioè la vernice che viene data allo scafo nella parte che resta immersa.

Sono state smontate e rimontate le varie componenti del piede con la sostituzione delle parti in zinco, gli anodi messi a protezione delle correnti galvaniche.

Il 16 giugno 2021 il piede è stato riverniciato con un prodotto specifico, ci sono due eliche con invertitore che girano quindi in senso contrario.

Il 18 giugno 2021 la barca è stata varata, sono state sostituite le 8 candele, è stata rivista la fase e rifatto il minimo del motore, inoltre la barca è stata completamente lavata, sia le parti in pelle, che la coperta.

La barca è un Primatist 23 piedi con motore a benzina Volvo a 8 cilindri, ha una velocità di crociera di 30 nodi e di 40 per quella massima.

Questa barca può avere imbarcate 8 persone e nella cabina ci son 2 posti letto.

Da Piombino si raggiunge l’Elba in 15 minuti e vicino a Piombino ci sono varie calette per andare a fare il bagno.

Ho una patente nautica senza limiti dalla costa per barche a vela ed a motore.

A me piace molto di più la barca a vela, avevo con altri 3 amici un Brigand 7,50, una barca da crociera con un pescaggio di mt. 1,80 per il bulbo, sotto velata e quindi molto sicura, con motore entrobordo.

Devo stare molto attento, perché in barca si prende molto sole ed ho una pelle delicata.

Il mare è una delle mie passioni, purtroppo non cavalco più, avevo un cavallo maremmano e molto raramente vado a sciare da mattina a sera sull’Amita.

Sono tutte attività che ho fatto con pochi soldi, perché ho un reddito basso da lavoratore autonomo.

Si parla di barche usate e molto datate, ii lavori gli abbiamo sempre fatti noi.

Il cavallo era nato e lo tenevo in un’azienda di famiglia, che ho insieme alle mie sorelle ed ai miei numerosi cugini, ma oggi l’agricoltura non rende più.

Video della barca tolta dal porto per portarla in cantiere.

Torna alle news

Turisti in patria: appunti di un pomeriggio piacevole.

Sabato 12 giugno sono stato a Monteriggioni insieme ad una delle mie due sorelle, Teresa da poco trasferitasi a Siena (riconoscibile dai capelli rossi) ed a mia cugina Giulia che abita a Milano.

È sempre interessante rivisitare luoghi anche vicini a Siena, sono stati un pomeriggio ed una serata molto piacevoli.

L’ultima volta che sono stato a Monteriggioni è stato alcuni anni fa per la “Festa Medievale”, che c’è tutti gli anni a luglio.

Abbiamo percorso i due camminamenti sulla cinta muraria ed abbiamo visitato il piccolo museo “Monteriggioni in Arme” che, attraverso modelli, pannelli ed armature a grandezza naturale, ripercorre in maniera divertente il glorioso passato medievale del borgo.

Non a caso c’era anche l’intervento di Alessandro Barbero su Dante Alighieri.

La gente faceva la fila per farsi fare una dedica, non solo sul suo ultimo libro su Dante, ma anche su altri libri sempre dell’autore, come è il caso dell’immagine nella gallery.

Era ospite del Comune come esperto del medioevo e storico, che ha molto seguito di pubblico, perché sa comunicare la cultura appassionando la gente comune.

Ieri sera, al castello di Monteriggioni, “piazza Roma” è stata ribattezzata “piazza Dante”, in occasione dei 700 anni dalla morte del sommo poeta.

Abbiamo preso un aperitivo in piazza dove si era concluso da poco l’intervento di Alessandro Barbero in presenza di un pubblico numeroso.

Ci siamo spostati a Castellina in Chianti per la cena.

Un antipasto per tre (che in realtà era per uno), un primo sfizioso ed il dessert che è stata la portata migliore, con acqua minerale gassata ed un vino bianco fresco a temperatura giusta, una vernaccia di San Gimignano decisamente particolare e diversa dal solito.

Torna alle news