Autore: Giuseppe Ponticelli

Sviluppo e stampa rullo con fotogrammi 6X6.

Prima di tutto ho eseguito degli Still life in sala di posa con alcune varianti usando una pellicola Ilford Delta 400 Professional Black and White, che ha la particolarità di compensare, cioè consente variazioni sbagliate dell’esposizione.

ho usato una fotocamera Ferrania Euro con fotogrammi 6X6, che però ha soli 2 diaframmi.

Luce mista a fluorescenza con 2 bank quadrati sotto alla lastra del tavolo da Still life con appoggiate sopra 2 gelatine, azzurra ed arancione, un bank verticale a sinistra a doppia accensione ed 1 ottagonale con più accensioni e la finestra superiore aperta per evitare il riscaldamento eccessivo, più 2 pannelli led, uno più grande a sinistra e l’altro a destra più piccolo per il controluce in modo da disegnare i contorni.

Dopo sono salito in ufficio, ho chiuso la porta grande a 4 ante ed ho allestito la camera oscura per lo sviluppo del rullo con fotogrammi 6X6 appena utilizzato in sala di posa.

Nella vera e propria camera oscura, ho chiuso la porta interna e nel totale buio ho inserito la pellicola nella spirale, girando in senso inverso le due parti e procedendo con questo movimento, ho separato la pellicola dalla carta del rullo.

Terminato l’inserimento, ho tagliato sempre al buio la pellicola ed ho gettato a terra il rullo e la carta.

Ho inserito la spirale nella tank, l’ho chiusa, inserito il tubichino per ruotare la spirale ed ho messo il tappo.

Riaccesa la luce ed aperta la porta, sono passato all’antibagno, dove avevo allestito il tavolo bianco posizionato sopra 2 caprette.

Ho disposto sul tavolo la tank chiusa, il termometro, gli acidi, il misurino ed una brocca graduata.

Una volta che la pellicola è nella tank, si può lavorare alla luce normalmente.

Ho sviluppato il film rispettando la temperatura di 20° C, i tempi in base alla tabella degli acidi usati, risciacquando tra un bagno e l’altro.

Ho messo la pellicola, che ho tolto dalla spirale, nel bagno dell’ufficio attaccandola ad un appendi abiti richiudibile, sul quale ho posizionato in uno dei ganci un apposito accessorio, che si attacca alla pellicola nella parte alta.

All’atra estremità della pellicola ho agganciato un accessorio identico, questi due supporti hanno incorporato un peso, in modo che la pellicola stia perfettamente stesa.

Ho lasciato asciugare il film fotografico per tutta la notte, la mattina dopo l’ho tagliata a misura e riposta in particolari fogli per un raccoglitore ad anelli e sacche di carta velina semi trasparente che contengono ognuno uno spezzone di pellicola, un foglio conserva un intero rullo con fotogrammi 6X6 e fogli analoghi con tasche più basse in altezza rullini 35 mm.

La procedura è identica per lo sviluppo e stampa rullini.

Ho scelto il fotogramma esposto correttamente usando un visore portatile, comodo a valigetta.

Ho messo lo spezzone di film nell’ingranditore, che tengo in camera oscura, ho messo a fuoco l’immagine su un foglio bianco, ha spento la luce, chiuso la porta ed accesa la luce gialla.

Avevo già preparato gli acidi diluiti e con un orologio fluorescente con sveglia di fine del tempo, ho sviluppato la pellicola a 20° C, per i tempi previsti dalle confezioni e dalla tabella dettagliata che è all’interno del parallelepipedo di carta che conteneva il rullo con fotogrammi 6X6 confezionato con un supporto argentato.

Nell’antibagno si lavora con luce rossa, sono lampadine particolari da camera oscura.

Ho chiuso la porta della camera oscura e spenta la luce, tirato fuori dalla busta nera un foglio di carta fotografica Ilford Multigrade IV RC De Luxe lucida, ho posizionato la carta sotto l’ingranditore, avevo chiuso un po’ il diaframma ed inserito uo dei filtri Multigrade, che vanno da 1 a 7, servono per decidere, il base al negativo, se è meglio una stampa morbida, normale oppure contrastata.

Deciso l’esposizione della carta, si va ad occhio con l’esperienza, sono passato all’antibagno ed in luce rossa ho sviluppato la carta, dopo ho fatto un bagno di arresto con l’acido acetico e per finire il fissaggio, sempre a 20° C rispettando i tempi previsti.

Ho inserito la stampa nella lavatrice autocostruita, una vasca cilindrica con 3 ruote posta sul piano del lavandino, sotto arriva l’acqua tramite un tubo rosso collegato al rubinetto, sopra esce l’acqua dal troppopieno che scarica con un tubo giallo l’acqua nel lavandino.

Quindi ho tolto la stampa dalla lavatrice e l’ho messa ad asciugare in bagno appesa con mollette a stampelle di metallo colorate appese al porta abiti.

Il giorno dopo le stampe erano asciutte e le ho riposte in attesa di colorarle con pennelli, 1 fine per i contorni ed uno un po’ più largo per mettere il colore su alcune zone della stampa.

I colori sono all’acqua, sono ecoline ed ho anche dei pennarelli particolari, per i contorni oppure per bagnare la stampa e passarci con i pennelli bagnati nei pennarelli stessi.

Sono tante le cose da tenere presenti.

Torna alle news

Still life in B&N.

Con la Nikon F, senza numero dopo la lettera “F”, la prima della serie, ho realizzato questi Still life in B&N

Corpo macchina Nikon F, pellicole sviluppate in camera oscura, tank Paterson e conta secondi con quadrante fluorescente e suoneria di fine tempo.

Ho usato una pellicola negativa Ilford FP4 Plus Black & White da 36 pose di ISO 125.

Ho fatto gli scatti in sala di posa al piano seminterrato.

Illuminazione:

– dietro al tavolo di Still life, in basso 2 bank fotografici quadrati affiancati su stativi da me progettati, molto bassi, con 1 lampada a fluorescenza ciascuno;

– al lato sinistro un bank rettangolare in verticale sempre a basso consumo con 2 accensioni;

– sopra su una giraffa un bank ottagonale con molte accensioni;

– a sinistra ed a destra due luci a led, da un lato più forte, messi di tre quarti in controluce per i contorni.

La luce aveva una temperatura colore mista di circa 5.000 gradi Kelvin.

Il giorno dopo ho sviluppato la pellicola in B&N nella camera oscura che allestisco nella zona dell’antibagno dell’ufficio.

Ho un piccolo ripostiglio dove ho l’ingranditore, c’è un mobile bianco dove tengo tutta l’attrezzatura di sviluppo e stampa, il piccolo spazio è a perfetta tenuta di luce, perché la pellicola si inserisce nella tank Paterson in assoluto buio.

Nell’antibagno chiudo la porta a 4 ante che comunica con la zona computer ed ottengo uno spazio sufficiente per sviluppare e stampare.

Accanto alla instattazione fotografica di “Aqua”, la mia seconda mostra fotografica, posiziono 2 caprette di legno sulle quali appoggio un piano di laminato bianco, tengo caprette e piano in bagno dietro la posta quando non li uso.

Una volta messa la pellicola nella spirale della tank al buio totale, si inserisce la spirale stessa, con la pellicola avvolta, nella tank dopo aver bloccato il tubo di inserimento con un anello, si avvita la tank e si mette il tappo, a questo punto si accende la luce e mi sono spostato dal ripostiglio all’antibagno.

Sul piano la tank chiusa, lo sviluppo, il fissaggio e l’imbibente preparato con un misurino con acidi diluiti in acqua, si sviluppa a 20° C / 68° F.

Sviluppo Ilfosol 3, diluito 1+9, 30 ml. in tank Paterson per pellicole 35 mm., con fotogrammi 24X36, tempo di immersine con rotazione della spirale, tramite un apposito tubichino, 4 minuti e 15 secondi.

Fissaggio Rapid Fixer, diluito 1+5 oppure 1+4, 50 ml. sempre nella stessa tank, tempo di immersione con la solita rotazione da 2 minuti a 5 minuti.

Imbibente, che serve per limitare la comparsa di gocce di calcare sulla pellicola quando si asciuga, 3 ml. per 1 litro, diluito con 350 ml. di questo sapone per acque particolarmente dure, come ci sono a Siena.

A questo punto ho messo la pellicola ad asciugare in bagno, appesa con degli appositi ganci con 2 pesi, 1 per attaccarla nella parte alta ed 1 per tenerla stesa in basso.

In bagno ho infatti un appendi biancheria pieghevole attaccato alla parete, dove metto ad asciugate le pellicole e le stampe.

Dopo ha asciugato il piano, ho messo ad asciugare anche tutto sul piano del lavandino per poi riporre tutto nell’armadio.

Dopo che la pellicola si è asciugata, la taglio tra un fotogramma e l’altro ogni 6 immagini.

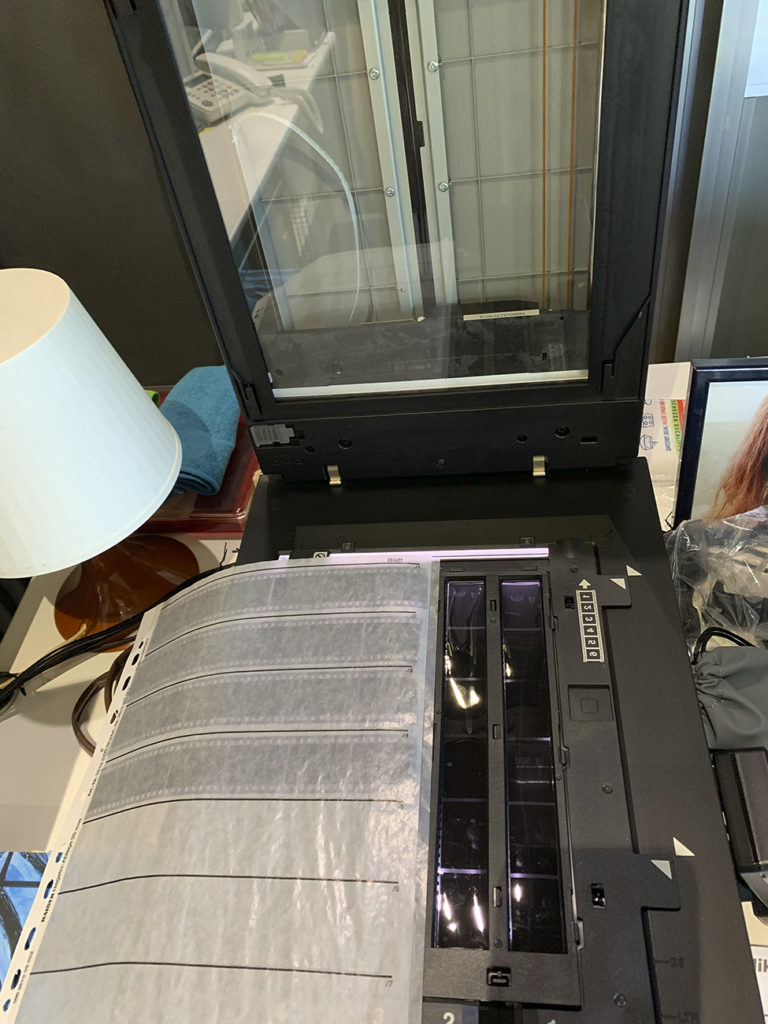

Metto la pellicola nel mio scanner Epson Perfection V700 Photo, semi professionale.

Inserisco in delle apposite slitte le strisce di fotogrammi, 24 per volta e le blocco con le sue chiusure.

Faccio le scansioni dei negativi e salvo le immagini in TIF per lavorarle più tardi.

Ripongo le strice di pellicola negli appositi fogli da archivio che ripongo in un album ad anelli.

Ripeto la procedura per gli antri 13 fotogrammi, la pellicola è a 36 pose, ma ci è entrato un altro fotogramma, il 37°.

Dopo ritocco i file con il profilo B&N, tramite soprattutto il timbro clone di Adobe Photoshop CC.

Questi sono i risultati, i miei Still life

Variante 1: immagine con un bicchiere da spumante ed un’altro da degustazione per vino rosso con dentro e sotto lapis colorati.

Scatto definitivo, lo Still life migliore in assoluto.

Variante 2: bicchieri riempiti di colore naturale per cibi rosso con aqua girata un grande stecchino.

Variante 3: immagine simile allo Still life definitivo.

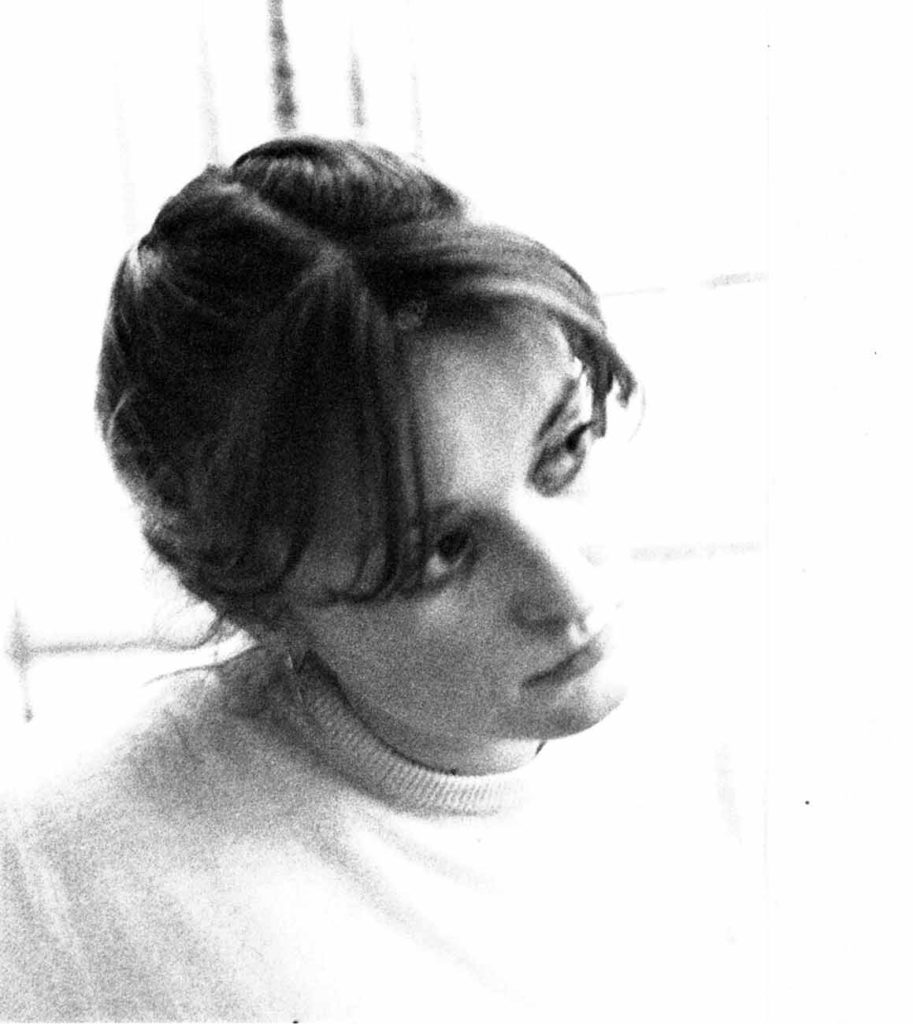

Stampa del positivo invece del negativo: immagine di Giuseppe Ponticelli, indegnamente ispirato ai lavori di Daniele Sasson.

Un’immagine di Daniele Sasson.

Torna alle news

Respirare aria di cavallo.

Venerdì 18/03/2022 sono stato ad Alberese, all’Agriturismo “Il Gelsomino” per ritirare un paio di pantaloni da cavallo, che la sarta mi aveva lasciato lì.

Mi è venuto l’idea carina di trasformare un paio di vecchi jeans, larghi di coscia e pesanti, in pantaloni appunto da cavallo.

Mi sono fatto fare la gamba da cavallo ed i rinforzi dei ginocchi e della parte inferiore della seduta, quella del fondo schiena, con del tessuto sempre di jeans.

Poi ho respirato un’attesa aria di cavallo, per me direi vitale, chissà quando potrò tornarci, solo al passo!

Sto facendo ginnastica respiratoria e postulare per migliorare la respirazione, nonché per rinforzare i muscoli addominali e dorsali.

Inizierò nuovamente da zero, prima il rettangolo per 30 minuti, dopo per 1 ora e poi per 1 ora e mezza.

Dopo tornerò in passeggiata nel Parco della Maremma grossetana per 2 ore e mezza.

Mi attendono giorni felici, ho dovuto sospendere il cavallo a fine settembre!

Intanto il giorno dopo, sabato 19 marzo, per il mio onomastico ho comprato le frittelle di San Giuseppe per tutti, 3 a testa, 1 al riso, 1 al cioccolato ed 1 alla crema.

Torna alle news

Foto ad “occhio di pesce”.

Il Fisheye è un particolare obiettivo fotografico o cinematografico grandangolare estremo che abbraccia un angolo di campo non minore di 180 gradi. Questo tipo di obiettivo ha la capacità di registrare l’intero emisfero di 180 gradi che si trova davanti alla macchina fotografica, proiettandolo come immagine circolare sul supporto sensibile (sensore o pellicola).

I nomi circolare e rettangolare derivano dal tipo di immagine che essi producono sul sensore (o sulla pellicola). Un obiettivo Fisheye circolare è uno che cattura una vista a 180 gradi in tutte le direzioni. Ciò si traduce in un’immagine circolare, con i bordi della cornice neri.

Un obiettivo fisheye rettangolare (o diagonale) cattura, invece, solo un campo visivo di 180 gradi lungo la sua diagonale. I lati orizzontali e verticali dell’immagine sono inferiori a 180 gradi (in genere circa 150 gradi orizzontali e 100 gradi verticali). Ciò si traduce in un’immagine normale rettangolare che subisce delle profonde deformazioni.

Lunghezza focale Fisheye

Le lunghezze focali dei Fisheye variano tra i 16 mm. e 6 mm. Solitamente capita che questo generi delle confusioni con gli obiettivi grandangolari. Infatti esistono anche obiettivi grandangolari inclusi in questo range di angolo di campo. Tuttavia, la distinzione sta nel fatto che le linee di deformazione negli obiettivi a “occhio di pesce” vengono curvate e non mantenute diritte come nei grandangolari.

Distorsione a barilotto

Gli obiettivi Fisheye soffrono di una “distorsione a barilotto” molto accentuata. Il soggetto al centro dell’inquadratura sembra sporgersi verso l’esterno e le linee rette si curvano selvaggiamente. Questo tipo di immagine è noto come immagine “curvilinea”.

Che tipo di profondità di campo

Poiché catturano un angolo così estremo, gli obiettivi Fisheye hanno una profondità di campo molto ampia. Ciò significa che i tuoi scatti appariranno nitidi in tutta la scena.

Nel nostro caso il campo visivo è di 180 gradi e l’obiettivo è montato su uno smartphone. Per questo motivo le foto non sono nitide in prossimità del bordo circolare, anche per la qualità inferiore dell’ottica aggiuntiva.

Fisheye su smartphone iPhone RX con perdita di fuoco a sinistra

Senza ottica aggiuntiva con grandangolo

Torna alle news

Il ritratto, fotografia d’autore.

Il ritratto è un genere fotografico che ho sempre curato

Mi diverto in camera oscura a stampare in bianco & nero foto di ritratti con elaborazioni fotografiche o senza.

Il ritratto può essere a 3/4 all’americana, il mezzo busto oppure con il soggetto in primo piano.

In camera oscura stampo pellicole 35 mm. od in rullo per fotogrammi 6X6 con sandwich di retini in pellicola nell’ingranditore oppure con vetri lavorati a contatto con la carta fotografica.

Il ritratto può essere di una persona, di due persone oppure familiare

Per le vie di Parigi

Mimo fuori del centro Pompidou di Parigi

Ritratto di Ugo Tognazzi al centro Pompidou

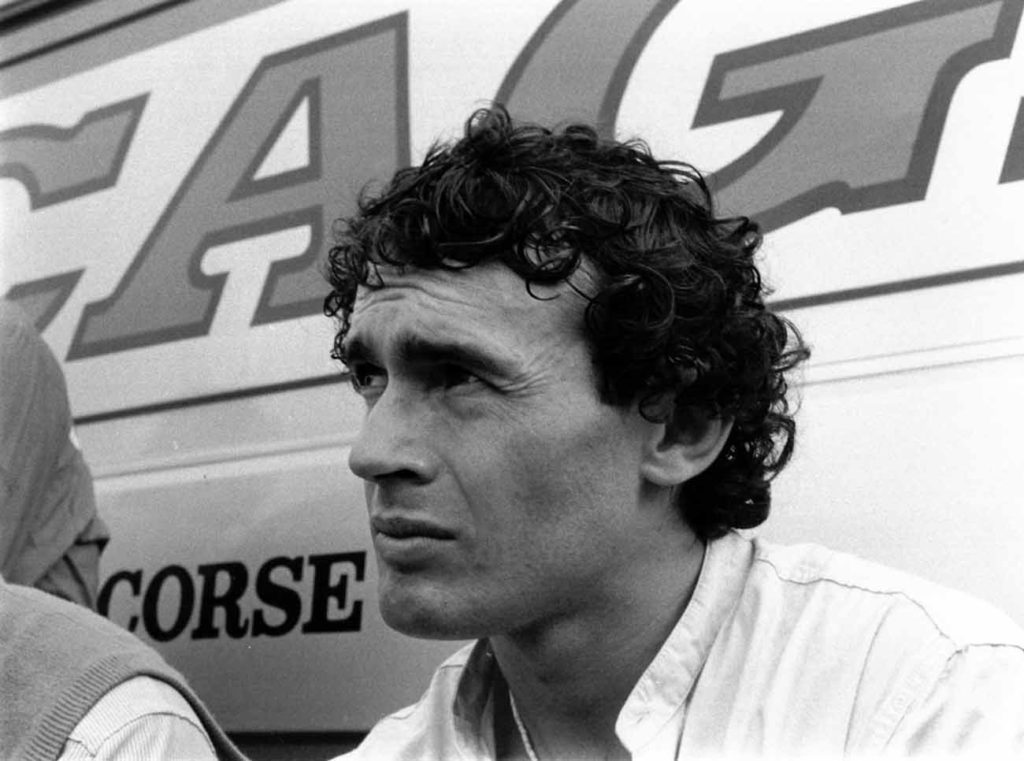

Foto di uomini di sport

Elaborazione in camera oscura

Simonetta

Federica

Fiorella

Il ritratto fotografico è un genere dove si incontrano una serie di iniziative artistiche, che ruotano intorno all’idea di mostrare le qualità fisiche e morali delle persone che compaiono nelle fotografie.

La sua pratica si trova già agli inizi della fotografia, che mette in evidenza il lavoro svolto dai fotografi di viaggio, dei fotografi commerciali degli studi parigini, le prime foto ritratto psicologico presentate dalla fotografia accademica, così come il lavoro documentario di David Octavius Hill.

I rappresentanti principali del ritratto fotografico al suo inizio sono Nadar, Disdéri, Julia Margaret Cameron, Lewis Carroll, Gustave Le Gray, Étienne Carjat, Antoine Samuel Adam-Salomon, Pierre Petit e Lady Clementina Hawarden.

In seguito il genere si è evoluto in parallelo con l’evoluzione della storia della fotografia, che è il motivo per cui, insieme a fotografi che si dedicano esclusivamente a quello che abbiamo potuto capire come il ritratto fotografico più ortodosso, troviamo fotografi assegnati a movimenti specifici che si avvicinano al ritratto fotografico con l’uso di idee e tecniche specifiche di queste correnti.

Figure di interesse nel campo del ritratto fotografico sono, tra gli altri, Richard Avedon, Brassaï, Walker Evans, August Sander.

Nel campo della ritrattistica fotografica durante il XIX secolo e l’inizio del XX secolo si è sviluppato un sottogenere noto come fotografia post mortem, che mette in evidenza il lavoro del fotografo spagnolo Fernando Navarro Ruiz. Era frequente che il fotografo venisse chiamato per ritrarre neonati o bambini defunti, come ricordo da conservare.

Famosissimi sono gli scatti di Anna Geddes, fotografa australiana che negli anni Novanta si è fatta conoscere per le sue fotografie di neonati dalle tinte pastello e dalle ambientazioni naturalistiche e fiabesche.

La sessione fotografica del servizio newborn si svolge nel periodo che va dai 5 ai 15 giorni di vita del neonato, perché in questo breve lasso di tempo il piccolo ha un sonno molto profondo ed è ancora flessibile. Tutto ciò permette al fotografo di posizionarlo in pose che altrimenti sarebbero impossibili da assumere.

Maestri indiscussi del panorama Newborn contemporaneo sono Kelly Brown, Ana Brandt, Paloma Schell e tante altre.

Torna alle news

È piacevole scendere in ufficio e salire di casa.

Una galleria fotografica insolita nelle scale di casa

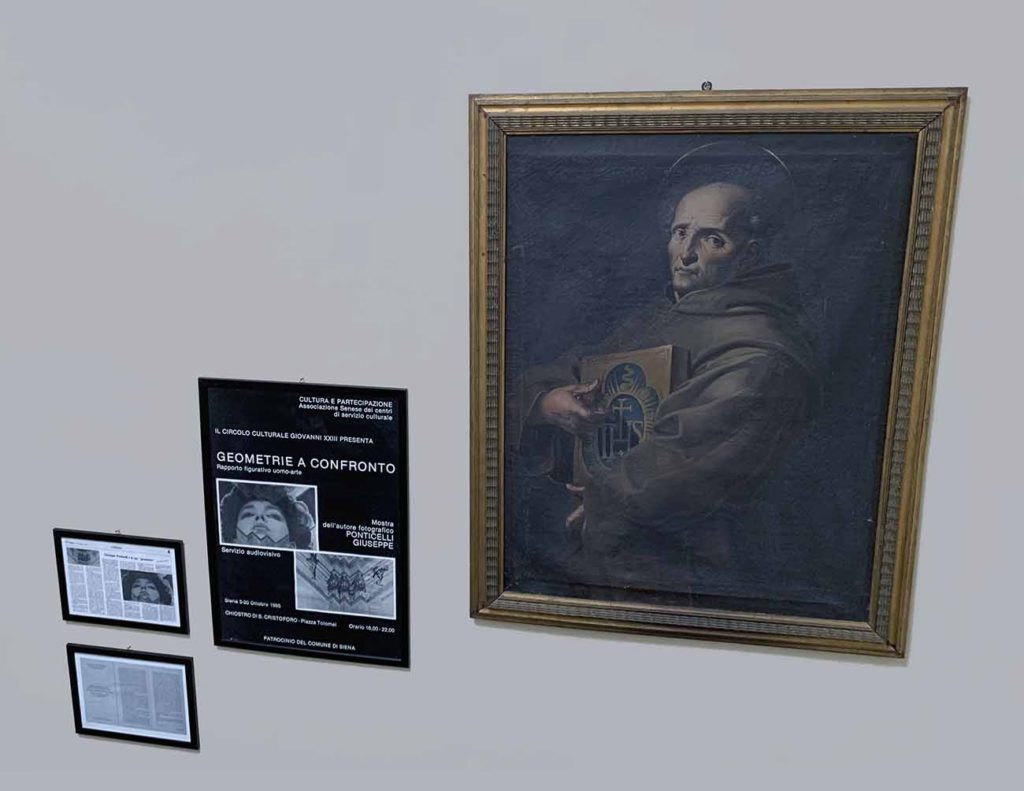

Uno studio precedente a “Geometrie a confronto”, la mostra del 1985 al Chiostro di San Cristoforo a Siena.

Sono immagini in bianco & nero realizzate alla mensa universitaria di Pisa ed a Parigi, al Centro Pompidou.

Immagini preparate prima delle definitive di “Geometrie a confronto”.

Due sono colorate a mano (la prima e la seconda da sinistra in basso) ed una ha un intervento “marmoreo” (quella in basso a destra).

Il manifesto della mostra, a sinistra in alto un articolo di giornale e sotto il dépliant di Daniele Sasson.

Queste sono stampe antiche, quella in basso a destra è una riproduzione di un’altra molto grande, che non ci stava insieme alle altre.

A destra il quadro di Santo Agostino.

Le quattro stampe insieme in cima alle scale.

Un cavallo a dondolo che “cavalcava” mio padre da bambino e le prime stampe di “Geometrie a confronto” riprese in cima alle scale.

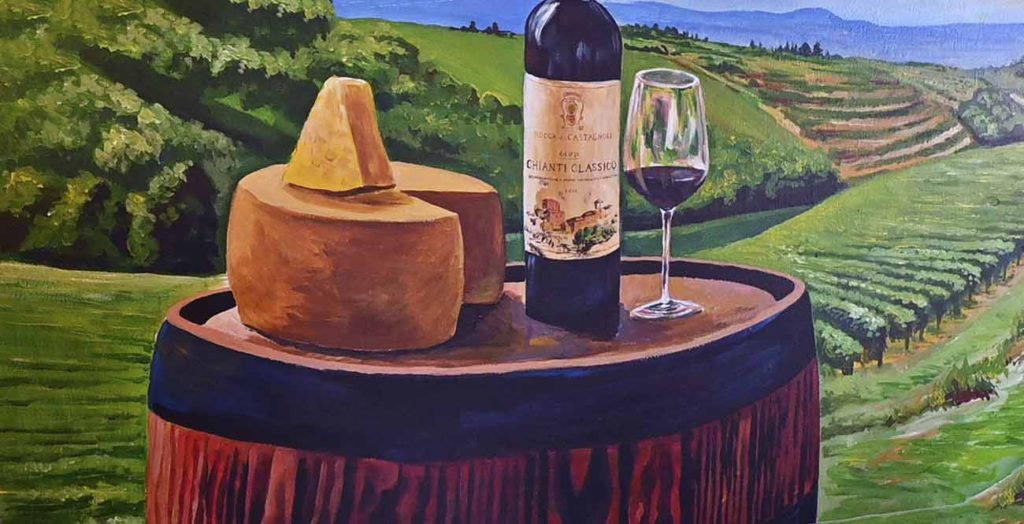

Castellina in Chianti e dintorni.

Radda in Chianti: capitale del Chianti Classico

Radda, il cui nome sembra avere origini tedesche – conosciuta inizialmente come Ratti, prima di divenire Radda in Chianti – affonda le sue radici fino agli antichi insediamenti del 2000 AC: alcuni scavi archeologici, infatti, testimoniano la presenza di di abitanti transitori, migranti, forse inizialmente pastori con le loro pecore, che si spostavano da un’area verde all’altra, tradizione che si è tramandata fino a ben 60 anni fa.

Sono stati recuperati anche diversi manufatti che parlano di un’occupazione dopo la caduta dell’Impero Romano e di una fortificazione etrusca, avamposto dell’area ben più conosciuta di Fiesole.

Il nucleo medievale con il suo castello era parte dei possedimenti dei Conti Guidi, anche se non riuscirono ad offrire protezione sufficiente contro le costanti invasioni di Siena. Verso la metà del 1200, Radda venne riconosciuta come il quartier generale della Lega del Chianti, molto prima che questa cominciasse a commerciare vino…anche se, a dirla tutta, alcuni documenti testimoniano come quest’area esportasse vino in Inghilterra già nel 1600 e come gli etruschi 2300 anni fa coltivassero vitigni.

Dopo l’eclatante sconfitta durante la battaglia di Montaperti, Firenze decise che la Lega avrebbe dovuto creare una forza armata militare per proteggerne i confini.

Castellina, Radda e Gaiole furono raggruppate insieme sotto il dominio fiorentino, scegliendo Radda come capoluogo dell’intera area. Firenze inviò Francesco Ferruccio, un condottiero, come Podestà nel 1527 per rinforzare la sua posizione, evento celebrato ancora oggi a Radda.

La pace, ad ogni modo, non fu così immediata, almeno fino a quando Siena non fu incorporata nella Repubblica Fiorentina: molte furono le volte, infatti, in cui la cittadina di Radda, dalla posizione particolarmente strategica, fu minacciata e devastata dalle truppe nemiche.

Con la fine del conflitto tra queste due potenti città, l’importanza militare di Radda svanì, favorendo la trasformazione dei castelli e delle fortificazioni in ville ed abitazioni, che ancora oggi caratterizzano il paesaggio che circonda Radda in Chianti.

Lecchi ed il castello di Monteluco

La storia della frazione di Lecchi è legata a quella del castello di Monteluco, detto proprio Monteluco a Lecchi, donato dal marchese Ugo alla badia di San Michele a Marturi nel 998 e compreso tra i castelli ceduti dai Senesi a Firenze nel 1176.

Un privilegio dell’imperatore Enrico VI del 1167 ribadisce la proprietà del castello a Ranieri Ricasoli, poi confermata da Ottone IV nel 1210.

Tuttavia, su Monteluco ebbero dominio anche la famiglia nobile di Cacchiano, almeno fino al XIV secolo.

Lecchi nacque come corte di questo castello, sviluppatasi intorno alla canonica di San Martino, documentata sin dalla fine del XIII secolo.

La prima sicura memoria di Monteluco la troviamo nel 1176, quando è tra i castelli che i senesi dovettero cedere a Firenze.

Divenne possesso dei Ricasoli di Cacchiano nel 1182, quando fu loro ceduto dall’abate di Coltibuono, possesso confermato da Enrico VI nel 1197, anche se per molti anni continuò ad esercitare un controllo su questa zona quel Guarnellotto Mazzalombardi, che Federico I aveva estromesso da Campi e da Tornano finché nel 1229 Firenze promise tanto a Guarnellotto che a Diotisalvi Ricasoli di restituire loro le torri di Monteluco, una volta terminata la guerra con Siena.

Infatti, per la sua posizione strategica, Monteluco non cessò mai di essere molestato dai Senesi, che non sapevano rassegnarsi a rinunciarci.

Oggi il castello si compone di due nuclei ben distinti: un avamposto più basso, lungo la strada di accesso, in forma di poderoso torrione in pietra con numerose aperture; sulla vetta è un grosso complesso che si svolge attorno a un cortile, al quale si accede per un elegante arco in pietra e mattoni; nel corpo di fabbrica a destra sono i resti di un apparato a sporgere in un angolo, mentre il corpo di fabbrica a sinistra dà l’impressione di essere stato un mastio.

L’insieme di questi edifici era poi difeso da una cinta di mura, della quale si conservavano vari tratti.

Tutto il complesso è stato recentemente restaurato, dopo Lecchi si sale rapidamente con magnifica vista su Monteluco, sulla valle e sui monti attorno.

Giunti al culmine della salita, una breve deviazione a sinistra conduce ad AMA, castello attestato nei primi decenni del sec. XIII come dominio di un ramo dei Ricasoli.

Gaiole in Chianti

Gaiole in Chianti è un comune italiano di 2.592 abitanti della provincia di Siena in Toscana, il comune è situato fra le Colline del Chianti.

Il territorio comunale di Gaiole in Chianti si estende per 128,99 km² in un’area prevalentemente collinare che partendo dai Monti del Chianti digrada verso la valle dell’Arbia.

Il dislivello altimetrico va da un minimo di 215 m s.l.m. nei pressi di Pianella fino ad un massimo di 839 m s.l.m. nei pressi di Monteluco TV; il capoluogo è posto a quota 356 m.

Confina con i comuni di Cavriglia, Montevarchi, Bucine, Castelnuovo Berardenga e Radda in Chianti.

Il toponimo è attestato storicamente come Cajolum e Gajolae; l’origine è dibattuta ma è stato proposto gariola, nome medievale della ghiandaia.

Un’altra possibilità è che derivi da un nome prediale latino Carianus, dal nome personale Carius, attraverso Carianulae, Caiaule.

La storia di Gaiole in Chianti è strettamente legata alla sua posizione di nodo viario nelle comunicazioni tra il Chianti e il Valdarno superiore. Grazie a ciò divenne la sede del mercato dei vicini castelli.

Il suo primo ricordo si trova in una carta della Badia a Coltibuono risalente al 1086 ed a quell’epoca gli abitanti dei vicini castelli di Vertine, Montegrossi e San Donato in Perano iniziarono ad incontrarsi sul fondovalle, lungo il torrente Massellone per scambiarsi le merci; inizialmente il mercato era situato ai piedi del castello di Barbischio. Il mercato di Gaiole è citato in atti notarili fin dal 1215.

Nel XIV secolo Gaiole e la sua comunità entrarono a far parte della Lega del Chianti. Ancora nel XVIII secolo il mercato di Gaiole era un importante avvenimento per la zona come testimoniò nelle sue relazioni il granduca Pietro Leopoldo a seguito della visita fatta nel luglio 1773.

Fino all’inizio del XIX secolo amministrativamente faceva parte della provincia di Firenze ma in epoca napoleonica, durante il Regno d’Etruria, venne inserito nel Dipartimento Senese e in provincia di Siena rimane tuttora. Per molti anni fu sindaco Bettino Ricasoli.

Nonostante tutto, al plebiscito del 1860 per l’annessione della Toscana alla Sardegna i “sì” non ottennero la maggioranza degli aventi diritto, con un astensionismo da record, sintomo dell’opposizione all’annessione.

Dopo la seconda guerra mondiale il territorio comunale fu investito dal fenomeno dello spopolamento delle campagne ma a partire dalla fine degli anni settanta le ex-case coloniche sono state progressivamente restaurate e oggi sono sede di agriturismi, e il turismo enogastronomico è la principale fonte di ricchezza per il territorio.

Osteria al Ponte a Gaiole in Chianti

Il menu propone autentici piatti della cucina italiana in questo ristorante.

Prova a cambiare il tuo pasto tradizionale e assaggia gli ineguagliabili pappardelle, tagliatelle e ragù al ristorante Osteria al Ponte.

È ora di provare i loro curatissimi panna cotta, budino di uova e tiramisù.

Gli ospiti vengono in questo locale per ordinare dei deliziosi chianti, cordiale o grappa, degusta il fantastico caffè.

L’atmosfera ospitale di questo posto dipende in larga misura dal personale, che qui è davvero simpatico.

Il veloce servizio ti metterà a tuo agio.

Il motto di questo ristorante è prezzi popolari per pasti deliziosi.

Parecchi critici hanno notato che l’atmosfera sia esotica qui.

Gli utenti di Google che visitano Osteria al Ponte affermano che il punteggio più corretto è di 4.3.

Torna alle news

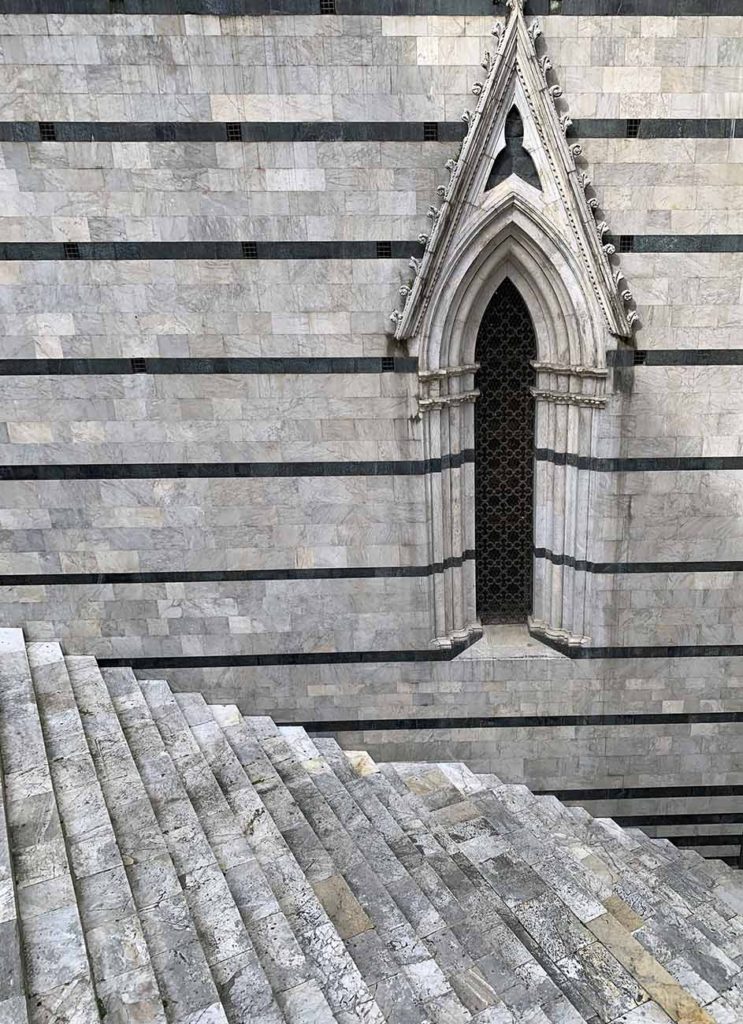

Turista in Patria a Siena.

Ho comprato tante cose mangereccie veramente buone

Giovedì scorso sono andato in centro, lasciando l’auto al parcheggio dello Stadio di Calcio, detto appunto “Il pallone“, erano le 10:23.

La strada dell’andata

Sono andato alla Gioielleria Scali in Banchi di Sotto a ritirare degli anelli che avevo portato a sistemare, perché mi stavano larghi da quando sono dimagrito.

Ho fatto una buona colazione a La bottega del caffè in Banchi di Sotto con un ciaccino al crudo e mozzarella, un’acqua gassata ed un caffè lungo in vetro.

Ho risalito il Corso di Siena, ho proseguito fino a La Costarella, ho girato in direzione Battistero, ma ho preso via Monna Agnese, una bella salita, che ho fatto in due round con una pausa.

Sono andato all’Antica farmacia Quattro Cantoni in via San Pietro per ritirare una preparazione galenica, una crema contro geloni.

La strada del ritorno

Al ritorno ho fatto la stessa strada, via del Capitano poi costeggiando la Cattedrale sono arrivato all’arco accanto all’Opera del Duomo, ed ho ripreso via Monna Agnese in discesa.

Mi sono fermato all’inizio delle scale che scendono al Battistero ed ho scattato queste foto come un “Turista in Patria“.

Dalla porta che si apre nella parete nord del “Duomo Nuovo” (il mai compiuto progetto di ampliamento della cattedrale), costruita da Giovanni di Agostino.

Una ripida scalinata marmorea conduce verso piazza San Giovanni, collegando la cattedrale con la cripta e il battistero.

La scalinata venne realizzata nel 1451 su progetto di Giovanni Sabatelli, su uno dei primi gradini dall’alto una croce scolpita ricorda una leggenda legata a Santa Caterina da Siena, che qui sarebbe caduta per una spinta del diavolo.

Ho risalito il Corso, Banchi di Sopra e in via Pianigiani sono entrato al Panificio Menchetti per comprare il pane di farro e segale.

Ciaccino all’olio.

Frittelle alla crema.

Uscendo dal negozio ho comprato il Panforte al cioccolato al Consorzio Agrario di Siena.

Sono tornato a Il Pallone e sono risalito in macchina alle ore 12:25.

Due ore di camminata con varie soste soprattutto mangereccie!

©2022 G.P. Comunicazione – Siena

Blogger Giuseppe Ponticelli e Copyright Agnese Ponticelli (che ha rivisto le bozze del fratello)

Torna alle news

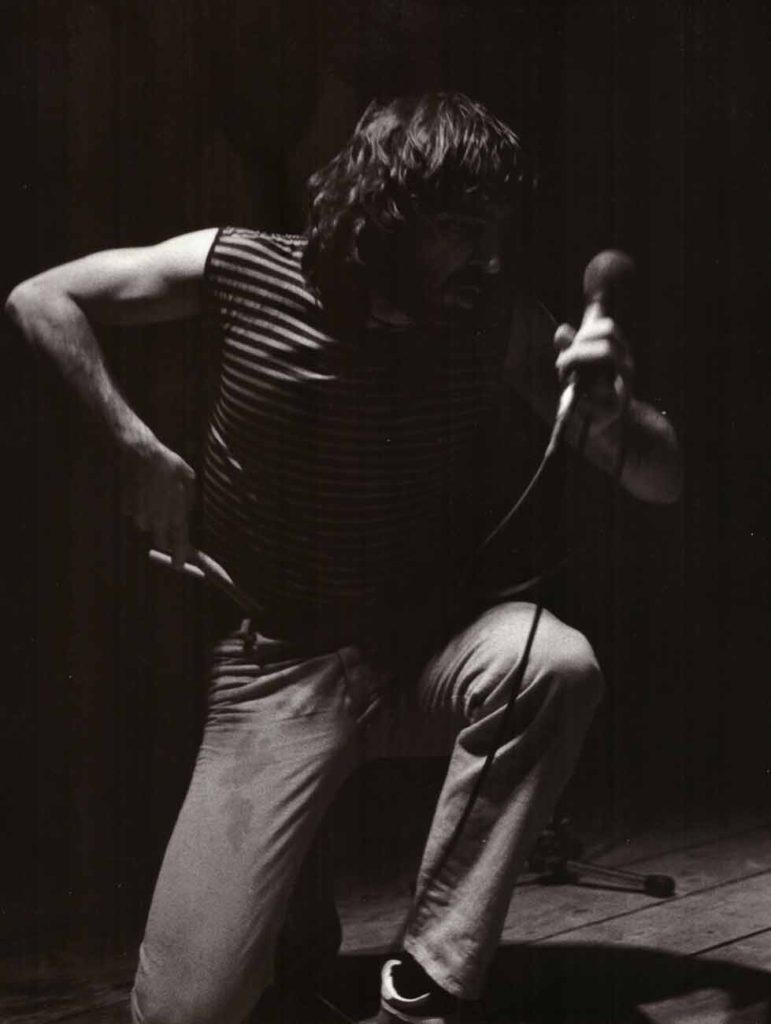

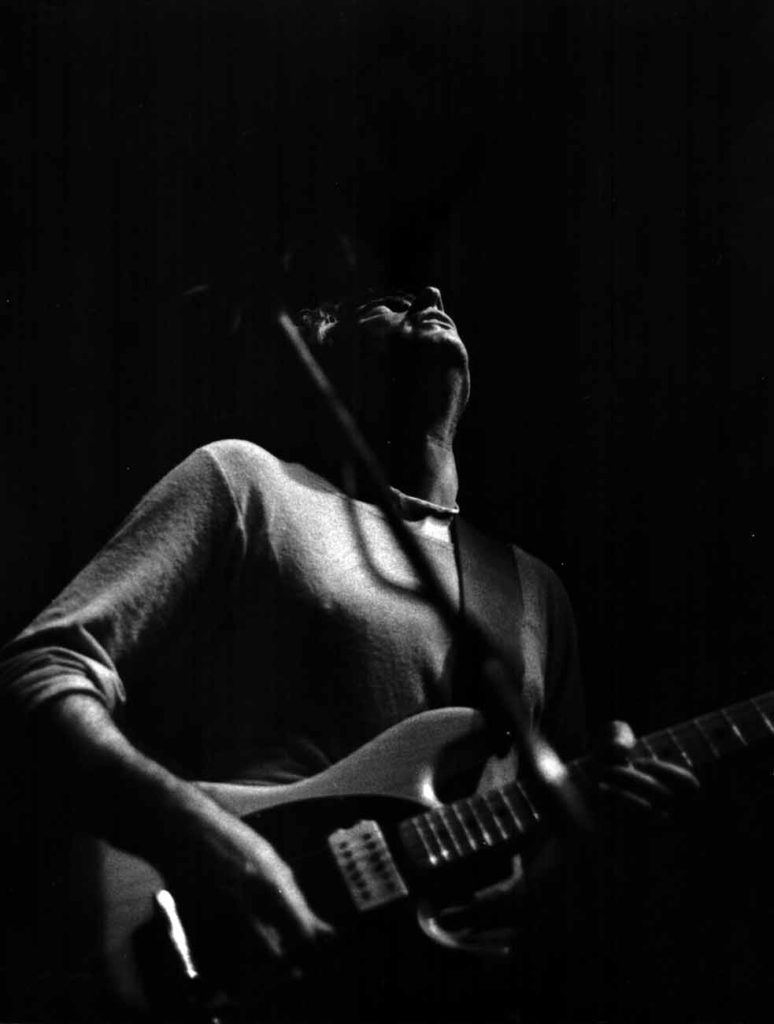

La PFM e Dalla.

Come fare buone foto ad un concerto

Ogni fotografo che sia mai stato ad un concerto sa benissimo quante opportunità esso fornisca di creare magnifici scatti.

Le band più affermate regalano ai loro fan ad spettacoli di luce e coreografie entusiasmanti.

Ma anche i concerti dei musicisti meno famosi non sono parchi di occasioni fotografiche.

Infatti, anche togliendo tutti gli effetti speciali, rimane un’immensa ricchezza di gesti, espressioni, movimenti dei musicisti da immortalare.

Ma soprattutto, nel caso di artisti meno famosi è spesso possibile avere accesso a posizioni piuttosto vicine al palco e riuscire quindi a catturare dettagli altrimenti inaccessibili.

Come fotografare concerti

Poter portare a casa belle foto non è facile e richiede alcune attenzioni.

Dovete possedere una macchina che abbia la modalità a priorità di apertura o di tempi (indicate dalle sigle A ed S su Nikon o Av e Tv su Canon) o del modo manuale (indicato dalla lettera M).

Tutte le reflex digitali ne sono provviste e anche le fotocamere bridge.

Tra le digitali compatte, probabilmente solo le più costoso forniscono queste modalità.

La Premiata Forneria Marconi (nota anche come PFM)

È un gruppo musicale rock progressivo italiano formato nel 1971.

Tra i gruppi italiani rock progressivo degli anni settanta (Banco del Mutuo Soccorso, Stormy Six, Osanna, Acqua Fragile, The Trip, Goblin, Area, Perigeo, Le Orme, Opus Avantra, New Trolls), la Premiata Forneria Marconi è stata l’unica a ottenere successo fuori dai confini nazionali e in particolare negli Stati Uniti d’America.

All’epoca fu tra i pochi complessi italiani a entrare nella classifica degli album nella celebre rivista statunitense Billboard.

È musicalmente imparentata con band come i Genesis, la parte progressive dei Pink Floyd o i primi King Crimson e Gentle Giant.

Inoltre ha saputo evolvere il proprio stile anche nei decenni successivi grazie anche alle notevoli doti tecniche dei suoi componenti.

La Premiata Forneria Marconi è a tutti gli effetti l’evoluzione musicale e artistica di “Quelli”, un quintetto che nella seconda metà degli anni sessanta si era fatto conoscere nell’ambiente della discografia italiana per la qualità, la preparazione e la tecnica strumentale dei suoi componenti.

Il batterista Franz Di Cioccio, il chitarrista Franco Mussida, il tastierista Flavio Premoli e il bassista Giorgio “Fico” Piazza, il cantante Teo Teocoli (che li abbandona nel 1967), componenti portanti del complesso, erano tra i più richiesti musicisti di sala italiani: incidevano per Mina, Lucio Battisti, Fabrizio De André e tanti altri.

Furono proprio le loro doti tecniche a permettere ai componenti della band di diventare qualcosa di più di session men di lusso.

Alla fine degli anni sessanta il rock si stava evolvendo in nuove forme attingendo da quasi tutti gli altri generi musicali.

Il rock progressivo, che stava muovendo i primi significativi passi soprattutto in Inghilterra, richiedeva grandi doti strumentali e tecniche.

Iniziavano a imporsi complessi formati da strumentisti eccellenti, molti dei quali diventeranno i maggiori virtuosi della storia del rock.

Il nuovo genere, ricco di accenti classici, folk, jazz, ecc., si dimostrò ideale per i componenti del quintetto “Quelli”.

Era l’idea, caposaldo del progressive, di comunicare principalmente con gli strumenti, proprio perché l’evoluzione della tecnica strumentale rock permetteva di allargare l’orizzonte musicale dallo schema della canzone a quello del movimento, della suite o, addirittura, della sinfonia e dell’opera.

Di origini jazz

Lucio Dalla (Bologna, 4 marzo 1943 – Montreux, 1º marzo 2012) è stato un cantautore, compositore, polistrumentista e attore italiano.

Lucio Dalla nel 1949 all’età di 6 anni, durante una recita scolastica.

Musicista di formazione jazz, è stato uno dei più innovativi e versatili cantautori della musica italiana.

Alla ricerca costante di nuovi stimoli e orizzonti, si è addentrato in vari generi musicali, collaborando e duettando con molti artisti di fama nazionale e internazionale.

Autore inizialmente solo delle musiche, si è scoperto in una fase matura anche paroliere e autore dei suoi testi.

Nell’arco della sua carriera, che ha raggiunto i cinquant’anni di attività, ha sempre suonato il pianoforte, il sassofono e il clarinetto, strumenti, questi ultimi due, da lui praticati fin da giovanissimo.

La sua produzione artistica ha attraversato più fasi: dalla stagione beat alla sperimentazione ritmica e musicale, fino alla canzone d’autore.

Conosciuto anche all’estero, alcune sue canzoni sono state tradotte e portate al successo in numerose lingue.

L’attività musicale di Dalla può essere racchiusa in quattro ampi periodi: “le origini jazz e le varie partecipazioni sanremesi” (tra il 1962 e il 1972), la “collaborazione con Roversi” (tra il 1973 e il 1976), la “maturità artistica” (tra il 1977 e il 1996) e la “fase pop” degli ultimi anni, alternata da varie incursioni nella musica colta e accademica.

Tornato adolescente a Bologna si appassiona alla musica jazz.

Walter Fantuzzi, marito della socia nella sartoria della madre, per il suo decimo compleanno gli regala un clarinetto.

Così il giovane Lucio, da assoluto autodidatta, impara a suonare lo strumento, esibendosi in alcuni gruppi dilettantistici della città.

In qualità di clarinettista diviene membro di un complesso jazz bolognese, la Rheno Dixieland Band, di cui fa parte anche il regista Pupi Avati il quale, sentendosi “chiuso” dal talento di Dalla, abbandona presto il gruppo, trovando in futuro la via del cinema.

Sempre a quel periodo risale l’incontro con Chet Baker, leggendario trombettista statunitense.

Lucio è poco più che un ragazzino e già virtuoso al clarinetto, viene invitato a suonare più volte con il grande jazzista, che all’epoca viveva a Bologna.

L’artista, in un intervento raccolto nel suo libro “Gli occhi di Lucio”, racconta come all’epoca guardasse in maniera un po’ schizzinosa la musica leggera, «perché ero un jazzista sorprendentemente bravo già a quindici, sedici anni», ricordando, con affetto, proprio le jam session con il grande trombettista.

Il giovane Dalla, in seguito, duetterà con altre importanti figure del jazz come Bud Powell, Charles Mingus ed Eric Dolphy.

Torna alle news

Foto dello spazio.

Foto dello spazio profondo

La NASA (National Aeronautics and Space Administration) è l’agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale degli Stati Uniti d’America e della ricerca aerospaziale.

Lo Space Transportation System (STS), comunemente noto come Space Shuttle Navetta Spaziale o Shuttle, è stato un sistema di lancio spaziale riutilizzabile della NASA, l’ente governativo statunitense responsabile dei programmi spaziali, adibito a missioni spaziali in orbita intorno alla Terra.

Lanciato in orbita per la prima volta il 12 aprile 1981, ha portato a termine la sua ultima missione il 21 luglio 2011.

Queste foto le ho scattate alla televisione

Navetta sulla torre di lancio.

Lancio dello Space Transportation System.

Vano interno della navetta in orbita.

È il 3 gennaio del 1954 quando ha inizio il regolare servizio di televisione e la RAI appare sul piccolo schermo con il suo primo canale.

Alla fine del ’54 la televisione raggiunge il 58% della popolazione (nel 1961 raggiungerà il 97% degli italiani). Le trasmissioni radiofoniche, invece, sono diffuse ormai regolarmente dai primi anni ’20 con tre reti nazionali: il Primo, il Secondo e il Terzo Programma.

Nei primi dieci anni di vita gli abbonamenti crescono costantemente: dai 24.000 del ’54 a oltre 6 milioni nel 1965. In ogni casa e ritrovo pubblico si raccoglie tutto il vicinato per vedere la Tv.

La storia dello Space Shuttle ha inizio e si inserisce sul finire del contesto della guerra fredda con la celebre corsa allo spazio in decisa contrapposizione con l’altra grande superpotenza dell’epoca: l’Unione Sovietica.

In particolare con lo sviluppo, avvenuto a partire dai primi anni settanta, di un veicolo spaziale riutilizzabile, la NASA sperava di continuare i suoi progetti e programmi spaziali con una notevole riduzione dei costi di accesso allo spazio, ma la complessità del progetto, i problemi relativi alla sicurezza e i costi operativi di funzionamento (500 milioni di dollari per lancio) hanno progressivamente disatteso queste aspettative fino alla sua definitiva dismissione nel 2011.

L’intero sistema è stato ritirato dal servizio il 21 luglio 2011, dopo 135 lanci.

Queste foto le ho ricavate dalla piattaforma della NASA

La NASA ha pubblicato online (https://images.nasa.gov/) una grandissima collezione di immagini, suoni e video, che si possono scaricare gratuitamente.

Sono state scattate anche foto dello spazio e dei pianeti.

Sono successive le foto dallo spazio di Samantha Cristoforetti.

Foto dello spazio NASA

Si tratta di un materiale eccezionale che illustra lo spazio e le innumerevoli scoperte di astrofisica.

Possiamo, tramite il nostro computer o il nostro smartphone, esplorare comodamente le meraviglie del cosmo da casa.

La libreria, che si propone come una sorta di foto Google dell’esplorazione spaziale, ha un layout molto intuitivo.

È possibile digitare il termine che si desidera cercare e sfogliare il database.

Al suo interno possiamo trovare anche immagini di astronauti, lanci di missili, eventi alla NASA e tante altre cose interessanti.

Le missioni più importanti realizzate hanno permesso il lancio di satelliti (tra cui il telescopio Hubble) e tre sonde interplanetarie, di condurre esperimenti scientifici nello spazio e la manutenzione e la costruzione di stazioni spaziali.

Nel corso del Programma Space Shuttle sono stati costruiti cinque orbiter, due sono andati distrutti in incidenti e tre sono stati ritirati.

Nella sua storia è stato utilizzato per le missioni spaziali orbitali dalla NASA, dal Dipartimento della Difesa statunitense, dall’Agenzia Spaziale Europea, dal Giappone e dalla Germania.

Gli Stati Uniti hanno finanziato lo sviluppo dell’STS e le operazioni di gestione fatta eccezione degli Spacelab D1 e D2, finanziati rispettivamente dalla Germania Ovest e dalla Germania riunificata.

Inoltre, la SL-J è stata parzialmente finanziata dal Giappone.

Torna alle news