Autore: Giuseppe Ponticelli

Anniversari 2022 l’Automobile dell’ACI.

Numero 58 del gennaio 2022.

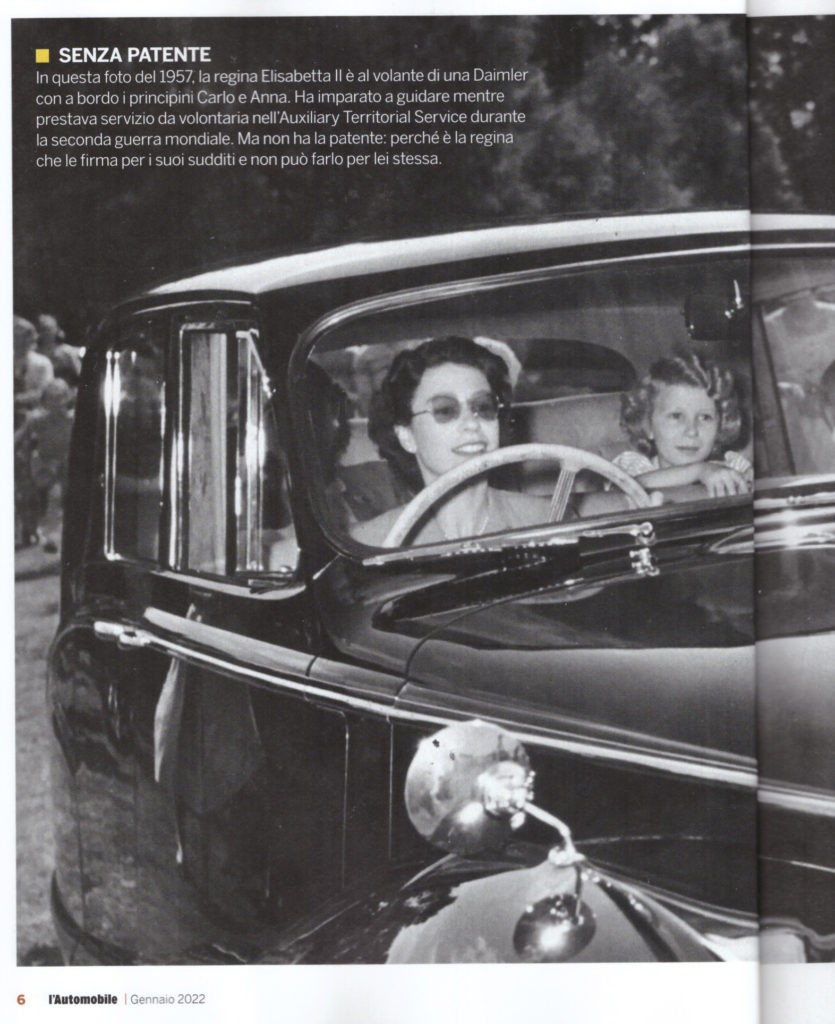

La regina nel 1957 è al volante una Daimler con a bordo i principini Carlo ed Anna.

Ha imparato a guidare mentre prestava servizio da volontaria nell’Auxiliary Territorial Service durante la seconda guerra mondiale.

Ma non ha la patente: perché è la regina, che la firma per i suoi sudditi e non può farlo per se stessa.

La Fiat Balilla ha quattro posti e costa poco.

Sarà protagonista della svolta per lo sviluppo della motorizzazione in un Paese dove all’epoca circolavano meno di 200mila automobili.

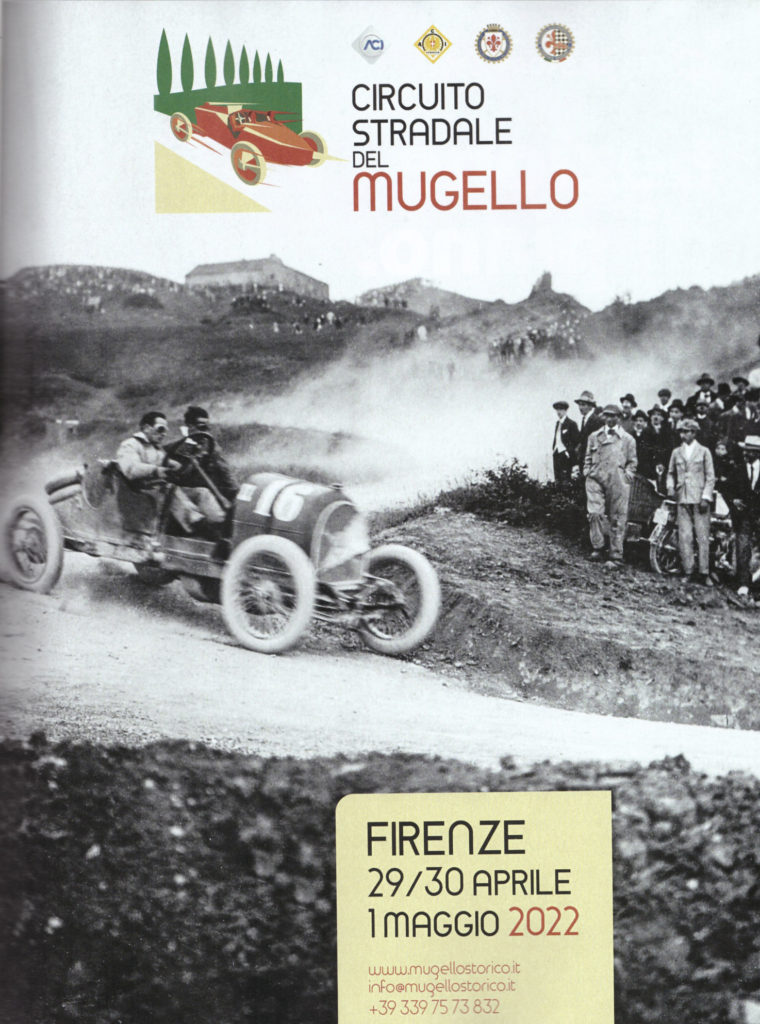

Circuito del Mugello 1920, collezione Carlo Sanjust di Teulada.

Ha un motore quattro cilindri di 995 centimetri cubici da 20 cavalli, tocca gli 80 chilometri orari.

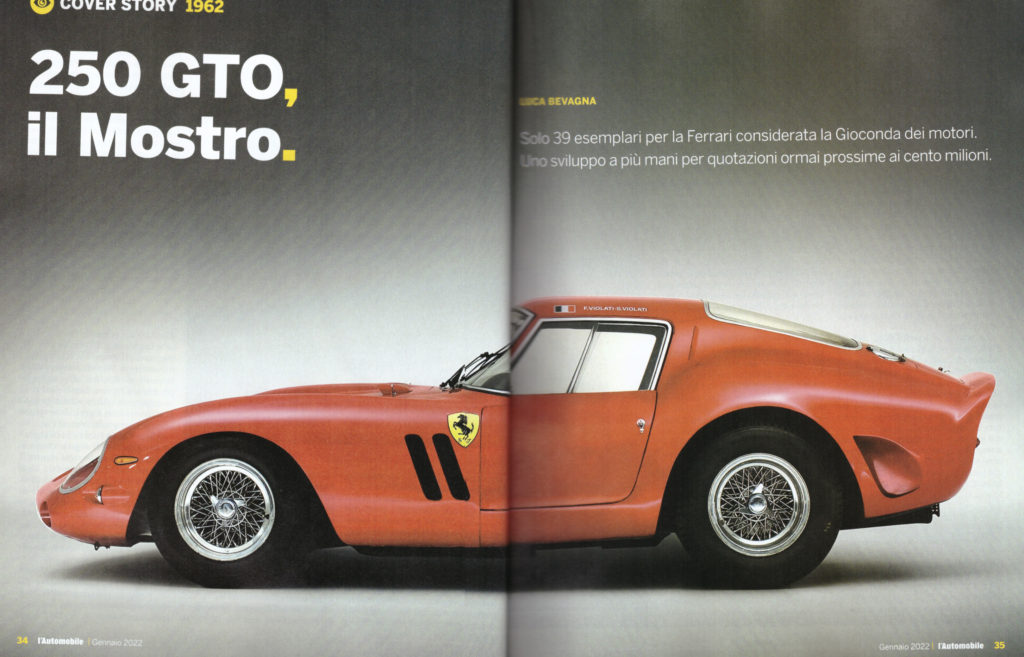

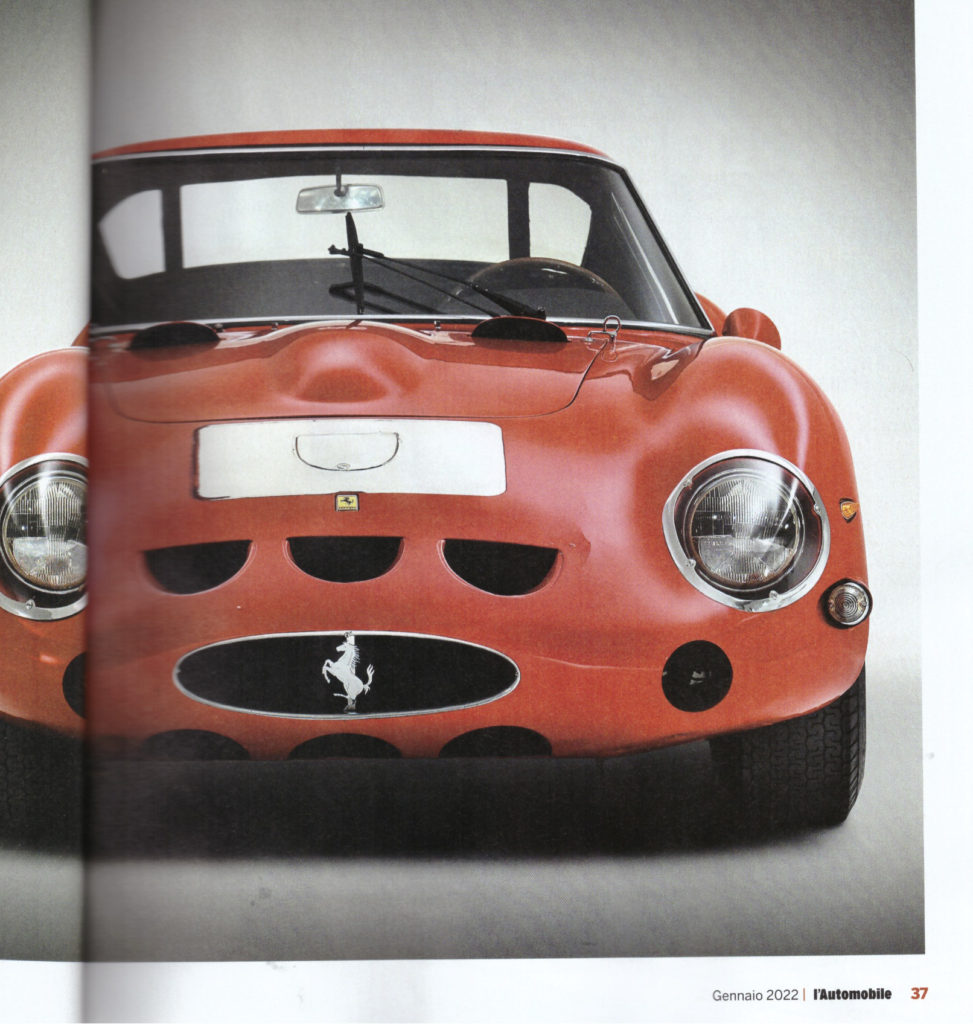

250 GTO, il Mostro.

Solo 39 esemplari per la Ferrari considerata la Gioconda dei motori.

Uno sviluppo a più mani per quotazioni ormai prossime ai cento milioni.

Nel 2018 in California, l’esemplare numero 3, uscito da Maranello a fine aprile 1962, è stato venduto all’asta a 48,4 milioni di dollari (oltre 42 milioni di euro).

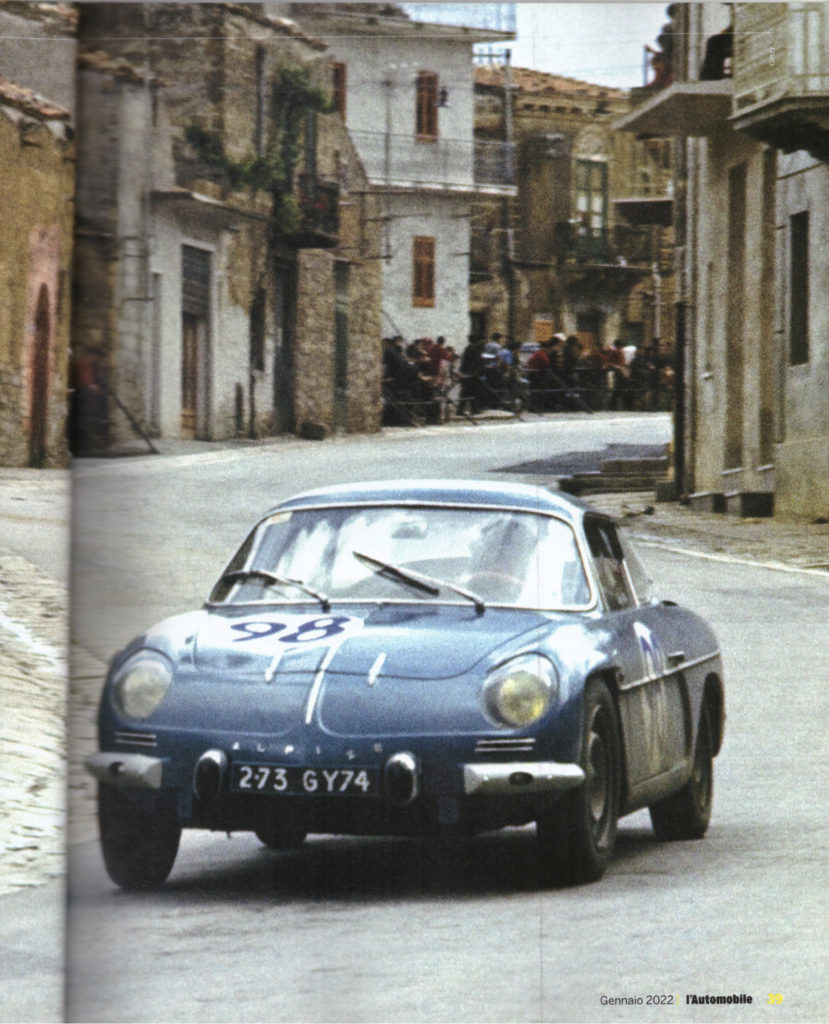

Alpine 110 il lampo blu.

Il giovane Rédelé con l’aiuto del designer Michelotti dà vita ad un’auto ed a un marchio che brilleranno nei rally.

Diventando un mito per l’intera generazione di francesi.

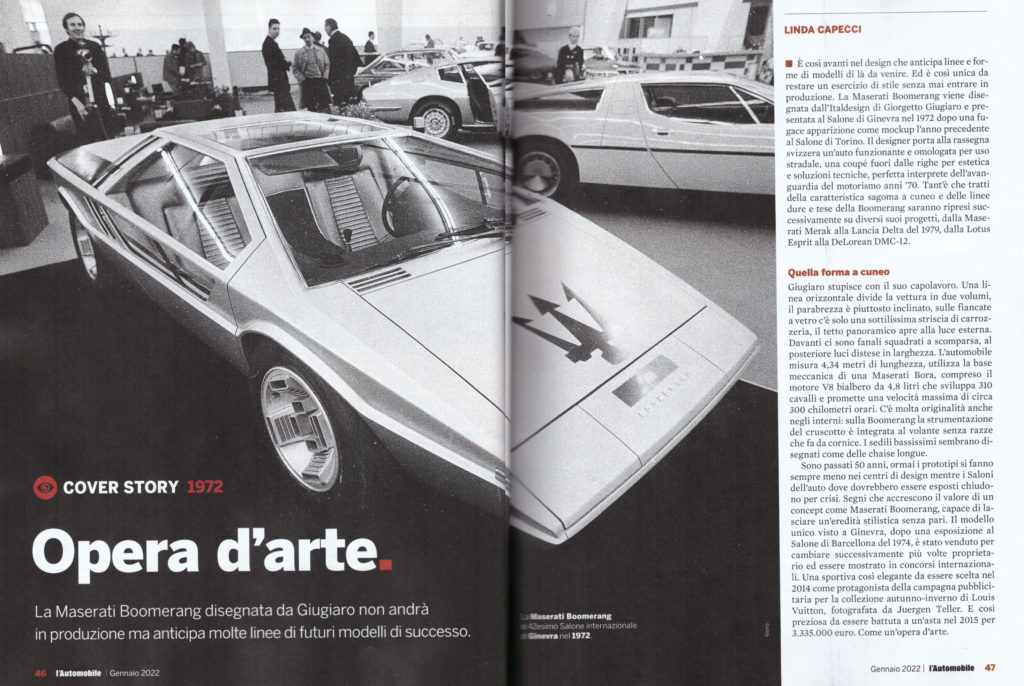

Opera d’arte.

La Maserati Boomerang, disegnata da Giugiaro, non andrà in produzione, ma anticipa molte linee di futuri modelli di successo.

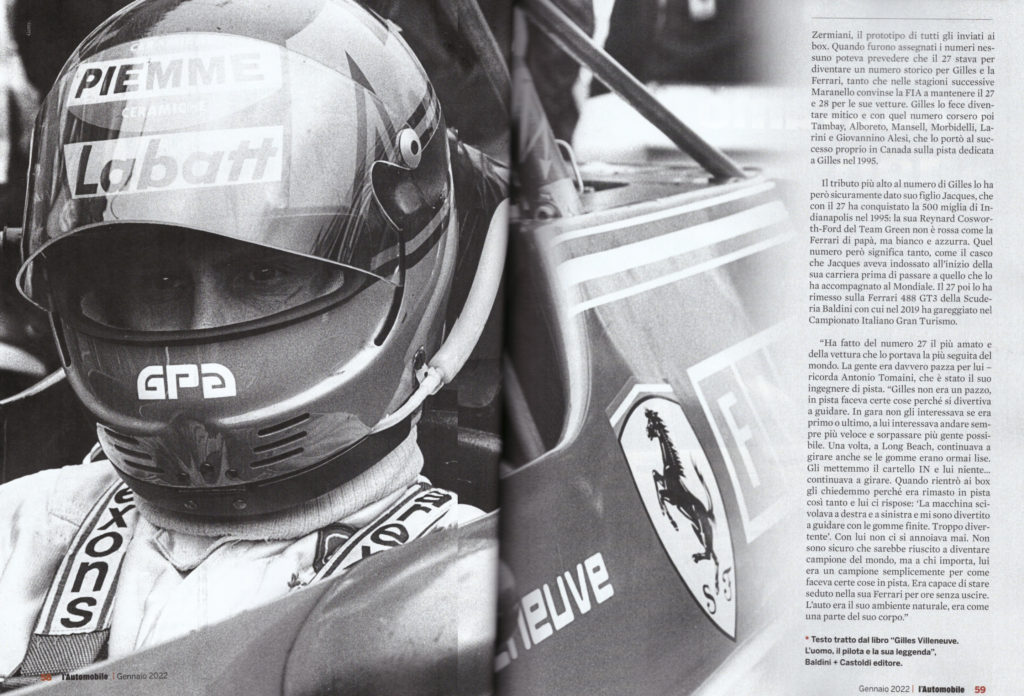

Nasce il mito del 27.

Diventare tre volte campione del mondo, come Jackje Stewart.

Il sogno infranto da Gilles Villeneuve da quel maledetto incidente al G.P. del Belgio.

Torna alle news

La prima è la più bella.

A sinistra la mia prima macchina fotografica, una Kodak Instamatic.

A destra una macchina a soffietto per rullo 120 perfettamente funzionante.

Due macchine, una di mio padre Lorenzo, l’altra dello zio Fabio, Dom Giovanni, Monaco Olivetano.

L’ultima macchina fotografica di mio padre a rulli 120 è logicamente manuale.

La mia prima lancia Fulvia Coupé “La fanalona”, rossa come questa, con gli sportelli ed i cofani in alluminio.

Questa dell’immagine è il 1.600, io avevo la 1.400 con il blocco motore del 1.600 a 4 marce con la leva del cambio lungo.

Pagata da mio padre £. 500.000,00 quando ho compiuto 18 anni, è quella che volevo.

Questa dell’immagine è la lancia Fulvia Coupé, sponsorizzata Marlboro, che vinceva nei Rally.

Dopo vinceva negli anni successivi la Lancia Stratos.

Questa è la Zagato Giulia TZ4, amo le Lancia, ma questa Alfa Romeo è obiettivamente molto bella.

Questo è il primo ritratto fatto da un pittore, che mi ha fatto Alessandro Grazi ad Headbox S.r.l. il 13/11/2002.

Segue il mio lay-out per Alessandro Grazi Opere a dimensioni naturali per il quadro di Grafica Cubica.

Ci sarà anche un cavallo 🐎 de “I cavalli del Grazi”, Zenzero XII (ci va scritto come fa Alessandro) più il richiamo al mio marchio come da suo disegno a penna del 2002, sia in B&N, che a colori.

Questa è la prima pipa che ho realizzato, che feci a mano, estraendo il ciocco di scopo maschio dal bosco e facendolo bollire per 2 giorni per togliere il tannino.

Questa pipa ha decorazioni arabe in argento, me l’hanno regalata le mie zie Luisa, Caterina (detta Teta) e Giovanna Ponticelli.

Questa è la mia collezione di pipe che ho in ufficio: Savinelli, Brebbia, Peterson, alcuni artigiani ed una pipa elettronica manuale.

Il mio primo gilet fatto a mano dal sarto Vinicio, realizzato con una sciarpa di Missoni.

Il gilet sotto una mia giacca Lebole di colore grigio.

Il mio primo stereo completo Pioneer molto potente con 2 casse, piatto, radio, amplificatore, equalizzatore, doppia cassetta audio anche per duplicatore e CD audio con caricatore di 6 CD per molte ore di ascolto.

La mia caffettiera preferita, la Napoletana con polvere di caffè Fiorella macinata più grossa.

Il porta cornice dell’Istrice fatto totalmente a mano, con cottura di ogni singolo pezzo poi montati manualmente.

Torna alle news

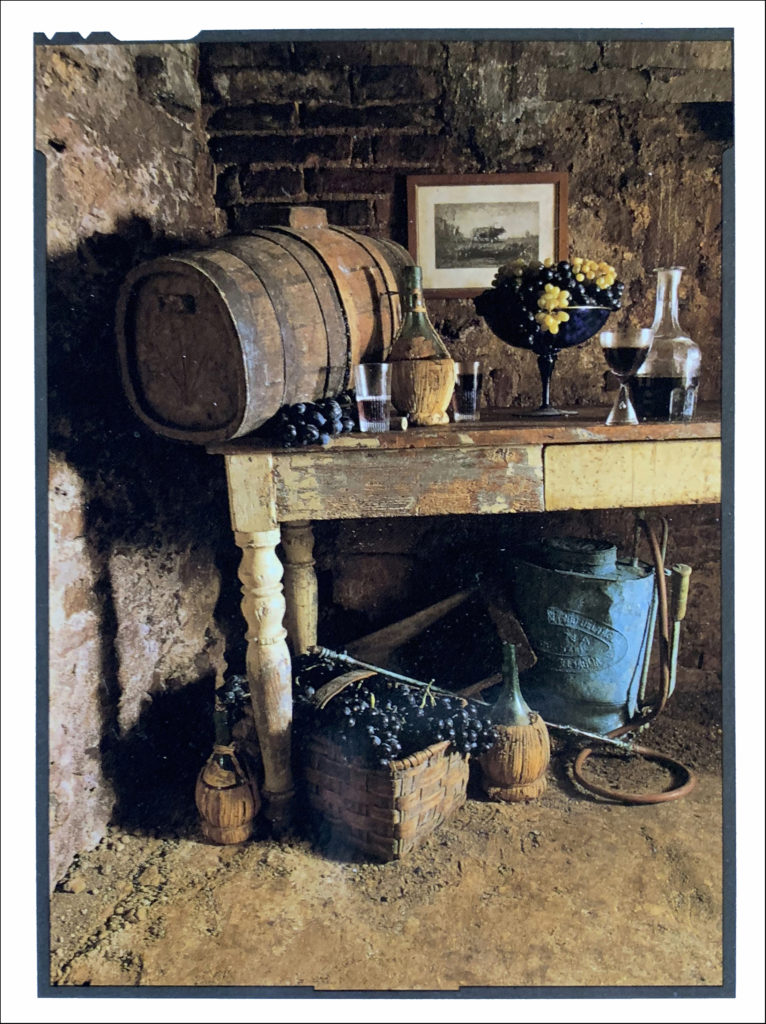

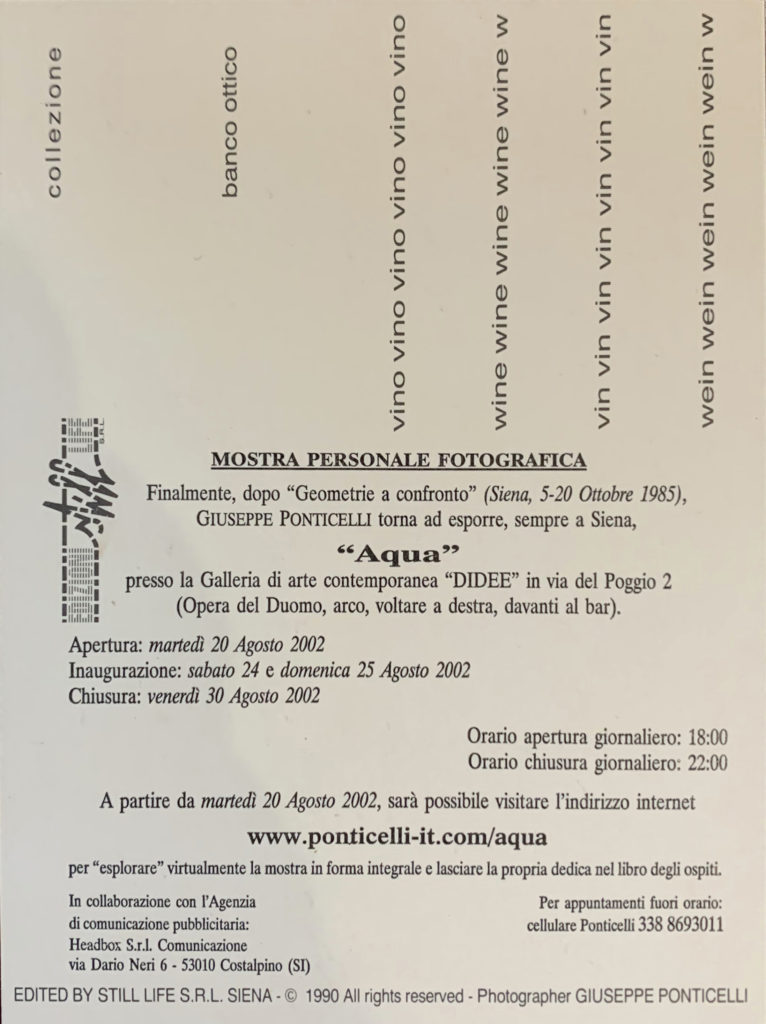

Cartolina con Still life di una cantina vinicola.

Nel © 1990, All rights reserved, pubblicai, quando avevo la Still life S.r.l., questa cartolina, che riproduce una ambientazione di una cantina vinicola.

La composizione dello Still life fu da me realizzata nella cantina di casa nostra, con oggetti tutti di proprietà e/o prestati da un mio caro amico e/o dal nostro giardiniere.

Lo still life mostra un muro a mattoni pieni ed a terra il tufo senese, è di angolo con il nostro pozzo, che raccoglie acqua piovana.

Una botte di vino in legno, un quadro con una stampa in bianco & nero che riproduce l’aratro trainato da buoi, grappoli d’uva sul tavolo e sull’alzata blu con bordo dorato, un fiasco di vino impagliato, un bicchiere antico con la sua bottiglia riempiti di vino rosso, a terra altri due fiaschi, una cesta di uva, una cassetta di legno ed un antico ramato per la vigna.

Il fronte della cartolina mostra all’esterno un bordo bianco ed un bordo nero prima della photo, è il bordo del fotogramma della lastra del banco ottico cm. 10X12, il motivo in alto a sinistra rappresenta le tacche della pellicola Kodak, che identifica il tipo di pellicola usata.

Il retro della cartolina mostra, su due righe in alto a destra con la cartolina in orizzontale, la scritta “collezione banco ottico”, è lì che va messo il francobollo.

Subito sotto ci sono quattro righe con “vino” ripetuto più volte, in quattro lingue, è il posto dove scrivere a chi è destinata la cartolina con l’indirizzo completo.

In verticale, a sinistra c’è il marchio della Still life S.r.l., che oggi, dopo un restyling, contrassegna la mia produzione fotografica di Still life.

La parte che serve per scrivere a mano il testo della cartolina, è stato utilizzato per l’invito di “Aqua” pronunciato in latino, il titolo della mia seconda mostra fotografica del 2002, presso la galleria di arte contemporanea “DIDEE” a Siena, dopo l’arco che dal lato del Duomo porta al Battistero, le scale a sinistra, la galleria a destra in via del Poggio 2.

“Aqua” presentava dieci immagini stampate al plotter con cera, oggi si usano inchiostri ed un’istallazione fotografica molto particolare, che oggi espongo nel mio ufficio alla G.P. Comunicazione.

Subito sotto riporto il riquadro, che è il link per visitare online questa mostra e di seguito i due lati della cartolina.

Torna alle news

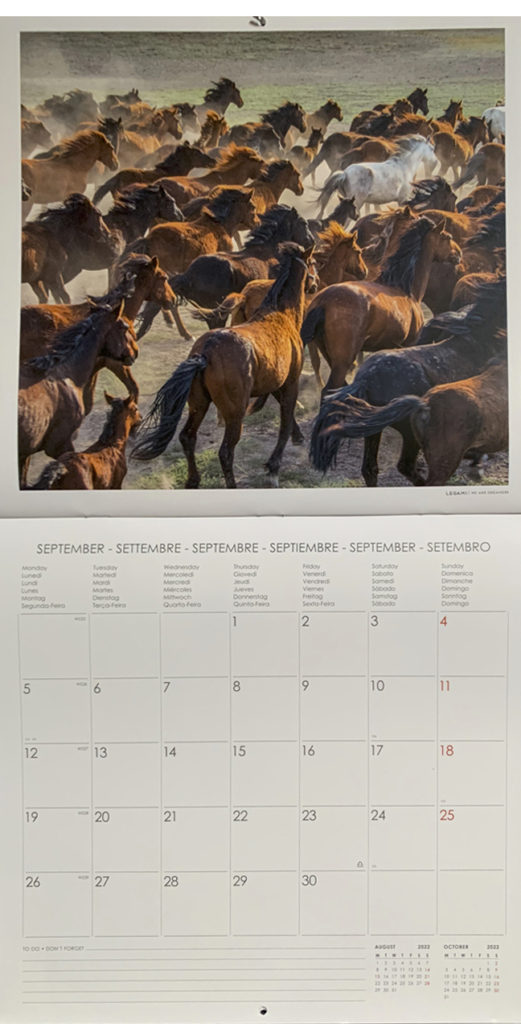

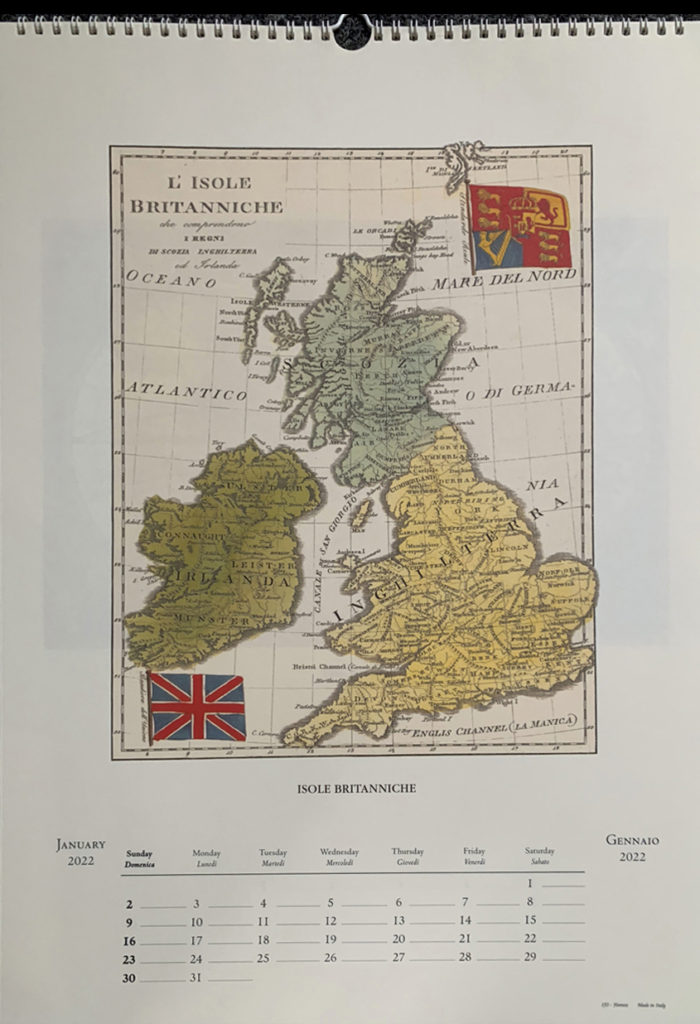

Quattro calendari olandesi.

Presento quattro calendari olandesi, due del 2022 acquistati, uno sul cavallo e l’altro sulle mappe, più il terzo del 2014 ed il quarto del 2015 della G.P. Comunicazione.

Quest’anno ho fatto le agendine del 2022, l’anno prossimo farò nuovamente un calendario olandese per la G.P. Comunicazione.

Forse farò una mostra in una location particolare all’aperto qui a Siena e presenterò le mie mostre artistiche già prodotte in vari anni, che vanno dal 1985 al 2004, mancherà “Sfocato e Mosso – Studio sulla forma e la luce”, che presenterò nel nostro giardino di sotto quando lo permetterà il Covid-19.

La mostra che farò forse nel bosco vedrà le opere presentare in varia forma, dal vivo, appese, proiettando sul maxi schermo filmati su YouTube e sezioni del sito internet della G.P. Comunicazione.

2014

2015

Torna alle news

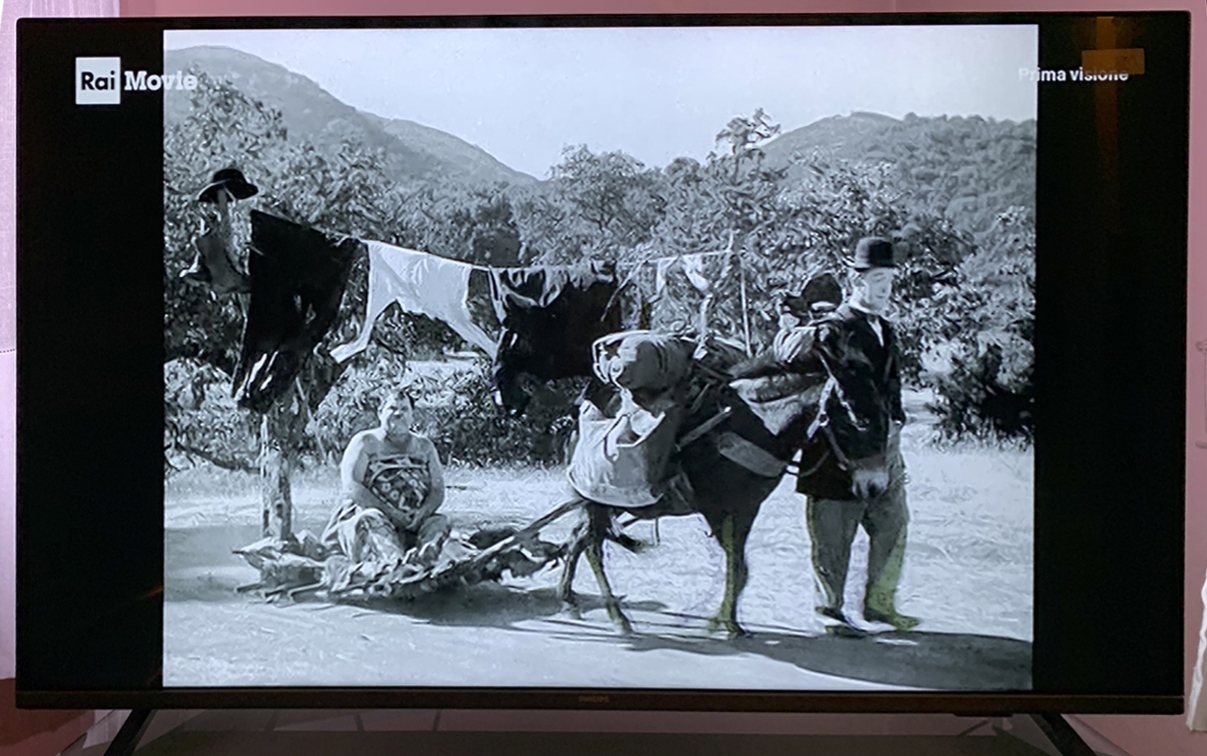

Stanlio & Ollio in “Allegri vagabondi”.

Stanlio & Ollio tornano su Rai Movie (canale 24) alle ore 19.50.

Dal lunedì al venerdì, con una selezione di film e cortometraggi.

In questo articolo faccio vedere “Allegri vagabondi”, ambientato nel selvaggio West.

Stanlio & Ollio, in inglese Laurel & Hardy, sono stati il più famoso duo comico della storia del cinema, interprete del genere slapstick, composto da Stan Laurel (Stanlio in italiano, Stanley o Stan in inglese) di origini britanniche, e dallo statunitense Oliver Hardy (Ollio in italiano, in inglese Oliver, Ollie o Babe). Già prima di lavorare in coppia, erano entrambi attori affermati; Laurel aveva lavorato in 50 produzioni, Hardy in 250. Durante la loro carriera, durata dal 1919 (con una pausa di sette anni fino al 1926) al 1951, hanno interpretato 106 film.

Gli inizi (1919-1927)

All’epoca del loro primo incontro, era prassi comune per gli attori comici non legarsi a particolari studi cinematografici e lavorare secondo le opportunità disponibili. Fu così che a novembre del 1919, Stan Laurel e Oliver Hardy furono scritturati insieme nel cast della comica Cane fortunato (uscita poi nel 1921) su iniziativa del produttore Gilbert Anderson. Sebbene i personaggi interpretati (Stan un giramondo pasticcione, Oliver un bandito) non presentassero ancora nessuna delle loro caratterizzazioni future e nulla lasciasse presagire che avrebbero lavorato ancora insieme, questo corto è considerato come una sorta di proto-invenzione del duo per come, pur a livello embrionale, dimostrassero già un certo affiatamento, specie in quei tratti di interazione conflittuale di coppia, basata sul marcato contrasto dei caratteri e dell’aspetto fisico su cui poi fondarono il loro stile comico.

Dopo quest’esperienza, approdati entrambi agli Hal Roach Studio (Hardy come attore, Laurel anche come sceneggiatore e regista), si incrociarono di nuovo nel 1926 per il film Get ‘Em young, in cui Laurel dirigeva e Hardy era uno degli attori protagonisti. La lavorazione ebbe un inizio travagliato, a causa di Oliver che si ustionò accidentalmente in un incidente domestico e venne sostituito, per volere del produttore Hal Roach, dallo stesso Stan, che dovette quindi rinunciare alla regia. Fu Roach a raccontare che Laurel, messo al corrente dell’incidente di Hardy e correndo sul set furioso, cadde a terra in maniera comica, suscitando l’interesse in Roach per la verve dei due attori.

Nel 1927 nacque ufficialmente il duo; nei loro primi lavori, tuttavia, i personaggi avevano nomi e connotati diversi da quelli con cui diventarono noti. Nel corto successivo, Zuppa d’anatra, ad esempio, utilizzarono i nomi Hives e Maltravers; il primo cortometraggio acclamato e riconosciuto come primo vero corto della coppia, da Leo McCarey e dallo stesso Stan, è Metti i pantaloni a Philip, anche qui interpretando ruoli non legati alle caratterizzazioni tipiche della coppia Laurel & Hardy.

Nel 1928 i loro personaggi, in alcune comiche, inizieranno a possedere il nome di Laurel e Hardy e infine solo nel 1929 raggiunsero e agglomerarono tutte le caratteristiche standard per poter essere chiamati “Stanlio e Ollio”.

Con Metti i pantaloni a Philip ebbe ufficialmente inizio l’unione di Stan Laurel con Oliver Hardy, che li porterà a girare 106 film, tra corti e lungometraggi a una media di 7-8 all’anno, accompagnati da cast di attori non protagonisti spesso ricorrenti. Le spalle che più spesso lavorarono con loro furono tra il 1927 e il 1929: James Finlayson, Edgar Kennedy e Tiny Sandford in ruoli da antagonisti; per i ruoli femminili, Dorothy Coburn, Anita Garvin, Viola Richard e Dorothy Christy, spesso in ruoli antagonistici di mogli tiranniche o donne con cui Stanlio e Ollio venivano a trovarsi in conflitto.

Dal 1931 in poi alcuni membri dei personaggi secondari cambiarono, anche se alcuni accompagnarono la coppia per quasi tutta la loro carriera cinematografica. Fra gli altri vi sono Finlayson, presenza ricorrente fino al 1940, Mae Busch in ruoli femminili, Charlie Hall e Billy Gilbert in ruoli da antagonista o vittima.

Dal muto al sonoro (1929-1930)

Già dalla metà degli anni 1920, con la massiccia diffusione della radio nelle case degli statunitensi, le major intuirono le grandi opportunità commerciali ed espressive offerte dal mezzo sonoro applicato al cinemache, dopo alcuni esperimenti, mostrò tutto il suo potenziale nel primo film parlato Il cantante di jazz del 1927.

Prendendo atto delle inarrestabili evoluzioni tecnologiche e dei gusti del pubblico, le case di produzione, tra cui la Roach, si dotarono delle strumentazioni tecniche necessarie e misero in cantiere le prime pellicole parlate. Il passaggio, tuttavia, non era privo di rischi, specie nel cinema comico: molti attori (fra cui Stanlio e Ollio), si domandarono se il loro stile, fino a quel momento incentrato in prevalenza sullo slapstick e la fisicità avrebbe retto alla prova del sonoro, dove avrebbero dovuto privilegiare i dialoghi alla pantomima (e la prova dei fatti, in effetti, sancì il brusco declino di molte star dell’epoca del muto). Laurel, inoltre, era preoccupato dalla resa della sua voce, in virtù della sua percepibile pronuncia dialettale dell’inghilterra settentrionale e degli esiti di un sigmatismo in età giovanile.

Non mancò un velato riferimento all’apprensione generata da questo drastico cambio nel titolo del loro primo film sonoro: Non abituati come siamo. Uscito nel 1929, tuttavia, il notevole successo di pubblico e critica (la quale lodò unanimemente la qualità del film e l’evoluzione del loro stile) fugò ogni dubbio sull’opportunità di proseguire su quella strada.

Per un breve periodo, la Roach girò in sonoro, ricavandone anche versioni mute (per soddisfare la domanda delle sale non ancora dotate delle apparecchiature di diffusione audio), per poi passare definitivamente a film parlati nel 1930.

Torna alle news

Creative e International Photo Awards 08/01/2022.

Chi siamo Siena International Photo Awards:

Il Siena International Photo Awards è oggi uno dei contest di fotografia con la più alta partecipazione internazionale.

All’edizione 2020 hanno concorso circa 48.000 immagini, inviate da fotografi professionisti, dilettanti e amatori provenienti da 156 Paesi del mondo.

11 categorie:

Journeys & Adventures • Fascinating faces and characters • The beauty of nature • Animals in their Environment • Architecture & Urban Spaces

Sports in action • Story-telling • Documentary & Photojournalism • Street Photography • Underwater life • Short documentary film.

Animali nel loro ambiente naturale:

Wildlife intesa come un modo per evocare l’atmosfera e il senso del luogo e per trasmettere come un animale è parte integrante del suo ambiente.

Celebra ed illustra la ricca diversità della vita sulla terra in modo da proteggerla e conservarla attraverso il potere delle immagini.

Torna alle news

La contrada dell’Istrice ha il titolo di “Sovrana”.

Il Bando di Violante di Baviera (1730) determina la suddivisione territoriale delle diciassette Contrade di Siena facendo riferimento ai palazzi e ai loro proprietari dell’epoca, basandosi quindi sulle costruzioni più che sulle strade. Esso viene ancora oggi considerato la disposizione di base per determinare gli effettivi confini delle Contrade. Secondo il Bando relativo alla Nuova divisione dei confini delle Contrade, il territorio della Contrada Sovrana dell’Istrice è delimitato dalle seguenti vie e palazzi:

“Istrice, n. 15 – Dalla Porta Camollia per la strada maestra da ambe le parti fino alla dirittura della piaggia che porta alla Lizza e poggio Malavolti, dalla casa de signori Francesconi e di lì salga da man destra solamente alla squola di cavallerizza e non compreso il palazzo Malavolti occupi la Lizza tutta colla fortezza, siccome le case della piaggia che va a Santa Petronilla, la strada tutta di Campansi e Pignattello, come quelle che portano a fonte Giusta“.

Il letterato Girolamo Gigli scrisse nel suo Diario Senese del 1723, sul territorio della Contrada dell’Istrice:

«L’Istrice contiene la Strada dalla Costa del Cavallerizzo a Mendici, la Lizza, la Piazza degli Umiliati, tutta Camollia fino alla Porta, il Pignattello dalle Convertite, le Strade e Vicoli da Fontegiusta, anticamente Fichereto».

(Girolamo Gigli, Diario Sanese)

La contrada ha il titolo di “Sovrana” per concessione del Sovrano Ordine Militare di Malta. La Magione dei Templari si trova infatti nel territorio di questa Contrada (all’angolo tra via Malta e via Camollìa) lungo il percorso dell’antica via Francigena e l’Ordine ebbe sede dal XIV secolo nel rione di Camollia.

L’Istrice fu protagonista del turbolento Palio di Provenzano del 1862, anticipato (com’era già successo l’anno prima) al 1º giugno per la concomitanza con la Festa dello Statuto.

Alla mossa, Lupa, Tartuca e Torre furono protagoniste di una rovinosa caduta, che provocò la morte dei cavalli delle prime due contrade. Sotto l’inveire minaccioso della Piazza, il mossiere rinviò la carriera al giorno dopo. L’indomani alla mossa, la Torre, malgrado il proprio cavallo non fosse al meglio della forma per l’incidente del giorno prima, partì fortissima, conducendo la corsa fino al terzo San Martino. Qui la Chiocciola riuscì ad affiancare la Torre. Tra i due fantini, il torraiolo Annibale Maggiori e il chiocciolino Angiolo Fabbri detto Spagnoletto, iniziò un’accanita lotta: Maggiori addirittura si slanciò verso il cavallo della Chiocciola, afferrò Spagnoletto per la vita e prese le briglie del barbero; a sua volta il fantino della Chiocciola rispose con nerbate e persino morsi, al punto che per il duro ostacolo reciproco le due Contrade si arrestarono al Casato.

Sopraggiunse così l’Istrice: il fantino di Camollia, il grande Giuseppe Buoni detto Figlio di Buonino, dalla terza posizione si trovò incredulo in testa e seppe resistere negli ultimi metri all’indomito cavallo della Torre, nel frattempo lasciato dal suo turbolento fantino, riuscendo a precederlo di un soffio. Per quanto i Giudici avessero subito assegnato la vittoria all’Istrice, i torraioli pretendevano che fosse stato il loro cavallo a giungere per primo al bandierino. Ne seguì una violenta rissa che costrinse le autorità a requisire il Drappellone, consegnandolo solo quando si calmarono le acque all’Istrice, legittima vincitrice.

Prima che nascesse la loro recente quanto accesa rivalità, Lupa ed Istrice erano addirittura alleate. Furono delle banali questioni di confine, nate negli anni trenta per una disputa di pochi metri, a far nascere i primi dissidi. Per far tornare i rapporti sereni fu istituita una commissione, che però non riuscì a far accordare le parti.

La tensione salì fino ai due Palii del 1935, quando a luglio vinse la Lupa e ad agosto l’Istrice, in entrambi i casi con il cavallo Ruello. I Numeri Unici editi in quelle occasioni dalle due Contrade riportarono serie rivendicazioni reciproche e i classici sfottò palieschi che caratterizzano ogni rivalità senese: rivalità che da allora non si è mai placata.

Torna alle news

Il cimitero monumentale della Misericordia di Siena.

Il beato Alberto da Chiatina (Chiatina, 1135 – Colle Val d’Elsa, 17 agosto 1202) è stato un religioso italiano, considerato santo dalla pietà popolare.

Abbiamo la cappella gentilizia Ponticelli-Ferri in Sant’Alberto da Chiatina.

Lì riposano i nostri cari, tra questi:

– mia moglie Faith Aigbadion detta Sonia, mio padre Lorenzo e mia madre Eloisa.

Io sono l’usuario in rappresentanza di tutta la famiglia Ponticelli, prima lo era mio padre.

Tra i cimiteri monumentali in Toscana, il camposanto di Siena è un vero e proprio museo dell’arte figurativa senese tra Ottocento e Novecento, con bellissime opere dal purismo al liberty, dal classicismo al romanticismo, con punte di verismo e dello stile floreale e simbolico. La parte più interessante è quella più antica: un grande quadrilatero con al centro un obelisco, sul quale si aprono le cappelle gentilizie con all’interno sculture ed affreschi. Il cimitero monumentale è frutto di un’epoca in cui di cercava di liberare il nostro animo verso dimensioni diverse, attraverso la forza misterica della grande architettura e dell’arte figurativa, che non ritroviamo nei cimiteri moderni.

Le cappelle del cortile centrale

Una volta entrati nel Cimitero, seguite il percorso a sinistra, passando accanto alla grande statua del Cristo Risorto di Vico Consorti, e poi ad un cortiletto con il monumento ai caduti della prima guerra mondiale di Guido Bianconi.

Ben presto si arriva all’ingresso del corpo più antico del cimitero, un quadrilatero con al centro un obelisco lungo il quale si aprono le cappelle gentilizie per le quali proponiamo un percorso antiorario: quindi, appena entrati nel quadrilatero, girate a destra.

Terza cappella (famiglia Raimondi): questa cappella, ufficialmente la numero 6, presenta un imponente gruppo marmoreo dedicato a Gemma Raimondi, morta mentre era incinta di alcuni mesi, opera dello scultore Guido Bianconi (1902), uno dei primi scultori senesi ad abbracciare il simbolismo floreale proprio del Liberty. La figura ritrae la madre seduta sul sepolcro a simboleggiare la soglia tra il mondo reale e quello ultraterreno, il bambino fra le pieghe del manto e un mazzo di rose sul grembo, mentre sulla parete di fondo una schiera di angeli commenta l’evento con i versi del Pascoli: Anima col tuo bocciuolo. La morte non è un’aurora? Non c’è una cuna per l’amor tuo? La tomba non è una cuna?

Sesta cappella (famiglia De Metz). Qui si trova l’ Angelo della Resurrezione, ultima opera dello scultore senese Tito Sarrocchi (1894), autore tra l’altro della copia della Fonte Gaia di Jacopo della Quercia, conservsato nella gipsoteca del Complesso Museale di Santa Maria della Scala.

Nona cappella (famiglia Bandini-Piccolomini). Presenta la Riconoscenza di Tito Sarrocchi, molto delicata e realistica, e l’affresco con le Marie al sepolcro di Alessandro Franchi.

Tredicesima cappella (famiglia Venturi-Gallerani). Il Genio della morte è la prima opera di Tito Sarrocchi (1860), con quella fiaccola spenta e capovolta per rappresentare la fine della vita terrena, e la corona di cipresso, pianta sempreverde che con la sua forma slanciata siboleggia il legame con l’aldilà, che nell’insieme compongono un’opera ineccepibile dal punto di vista formale, che si richiama ai modelli classici.

Quattordicesima cappella (famiglia Chigi-Saracini). Presenta l’Angelo Musicante di Vico Consorti, inserita in una cappella stupenda e diversa dalle altre, in quanto delicatamente decorata con pavoni e tralci di vite con grappoli d’uva.

Non è una sorpresa, in quanto questa aristocratica famiglia senese era dedita alla musica ed ha lasciato alla città una ricca collezione di opere d’arte, visitabile nel loro Palazzo Chigi-Saracini, nel centro storico di Siena.

Ventunesima cappella (famiglia Ponticelli-Pallini). Presenta la figura giacente di una defunta, opera di Tito Sarrocchi. Precisazioni aggiuntive Giuseppe Ponticelli.

Alessandra Pierini vedova Pallini: 1806 – 28.10.1889. Moglie di Luigi Pallini: + 25.01.1864.

Questa è una delle nostre cappelle gentilizie, l’altra – Ponticelli-Ferri – presentata all’inizio, è in Sant’Alberto da Chiatina.

Ventiduesima cappella (famiglia Tadini-Buoninsegni). Un monumento marmoreo raffigura la Fede, la Speranza e la Carità di Tito Sarrocchi (1868), un soggetto ricorrente nella Pinacoteca Nazionale di Siena.

Venticinquesima cappella (famiglia Bichi-Ruspoli-Forteguerri). La stupenda Pietà di Giovanni Duprè (1866), è l’opera più nota dello scultore senese, premiata con il primo premio e medaglia d’oro all’esposizione internazionale di Parigi del 1827. Sembra che la Madonna stia davvero per lacrimare: “che dolore santo in quella tua Madonna che (..) aprendo su lui le materne braccia e sul capo chinandogli” il “volto, pare che dagli occhi e dalla bocca spiri l’anima com’in atto di volergli ridare vita.” (A. Conti, 1865) .

Ventiseiesima cappella (famiglia Nardi). Presenta un altorilievo in stile liberty di Guido Bianconi (1908), raffigurante l’Eternità che ricongiunge le anime divise dalla morte.

Fonte: www.siena-agriturismo.it/cimitero_monumentale.htm

Nel 1854 il priore Benedetto Pierini dell’Arciconfraternita della Misericordia di Grosseto mise a disposizione il terreno, e fu quindi avviata la costruzione del nuovo cimitero con progetto di Enrico Ciampoli I costi di realizzazione furono sostenuti dai membri della confraternita, con un contributo del granduca Leopoldo II in materiali da costruzione. Lo studioso Alfonso Ademollo descriveva il camposanto nel 1894 come non del tutto ancora terminato, con cappelle per sepolture di stile gotico dei primi tempi del cristianesimo, nel quale si ammirano varie opere scultorie in busti e medaglie medaglioni di lavoro forbito di scultori moderni viventi quali il Sarrocchi di Siena, il Felli di Terrarossa di Casal di Pari e di altri. In quegli anni, infatti, sempre più famiglie benestanti della città avevano scelto di decorare le proprie sepolture con sculture, o di realizzare cappelle e edicole monumentali, e nell’ambiente artistico grossetano.

Fonte: fondoambiente.it/luoghi/cimitero-monumentale-della-misericordia

Le seguenti immagini mi sono state fornite dall’amico Arch. Luca Merelli di Grosseto.

Mia zia Giovanna Ponticelli, mi ha detto che la sorella di Alessandra Pierini, sposa di Luigi Pallini, era la sorella di Luisa Pierini, che aveva sposato Guglielmo Ponticelli, bis-nonno di mia zia, mio tris-nonno.

Torna alle news

Citroën Ami: la prova della microcar elettrica.

Innovativi e con quel tocco allegro.

Abbiamo provato Ami, la microcar elettrica di casa Citroën nata nell’anniversario dei 100 anni del marchio.

Anticonformisti e innovativi.

È questo lo spirito dei veicoli realizzati da Citroën da oltre cento anni.

Emblema è la Ami, la microcar simmetrica ed elettrica realizzata per festeggiare il secolo di storia del marchio francese.

Ami è un progetto presentato per la prima volta nel 2019 in occasione del Salone di Ginevra ed è la risposta concreta alle nuove aspettative di mobilità per i brevi percorsi: facile accesso ai centri urbani, mezzi di micro mobilità adatti a tutti, alternative reali a scooter, trasporto pubblico, monopattini, biciclette, soluzioni a costi accessibili, nuovi stili di consumo orientati al digitale.

Il design originale, la perfetta simmetria e il suo aspetto unico conferiscono ad Ami un carattere particolare.

La sua caratteristica simmetrica rappresenta un vantaggio per quanto riguarda la produzione: si possono fare economie di scale e, dato l’accordo tra il gruppo Psa (di cui è parte Citroën) e il gruppo Fca, i vantaggi potrebbero essere tangibili per entrambi i gruppi e non sarebbe lontana l’idea di veder circolare lo stesso veicolo con logo italiano.

La biposto è lunga 2,41 metri, larga 1,39 metri, alta 1,52 metri e con un diametro di sterzata di 7 metri, caratteristiche che le permette una marcata agilità in città e nei parcheggi.

I cerchi sono da 14 pollici e le sue possibilità di personalizzazione invitano a giocare con diversi “look”, grazie a 6 pack di accessori colorati disponibili.

Fonte: Il sole24 ore.

Di Ami della Citroën ne vedo alcune circolare a Siena, 2 o 3 di questo colore, non è una solita, questa l’ho fotografata in città al parcheggio per i motorini e le microcar adiacente allo stadio, subito fuori, tra San Domenico e la statua di Santa Caterina.

Lì ce la posteggiava anche mia moglie Sonia, la sua Piaggio AL 500, favolosa, bianca con tettino apribile nero e sportelli e cofani in alluminio.

Poi ne ha avuta un’altra più recente e più famosa, ma con le vibrazioni del motore si crettò lo sportello subito sotto la maniglia, era una Aixam GT.

Erano 500 di cilindrata; alla Piaggio il proprietario precedente aveva tolto i limitatori, faceva più di km/h. 80, li feci rimettere perché era pericolosa.

Torna alle news

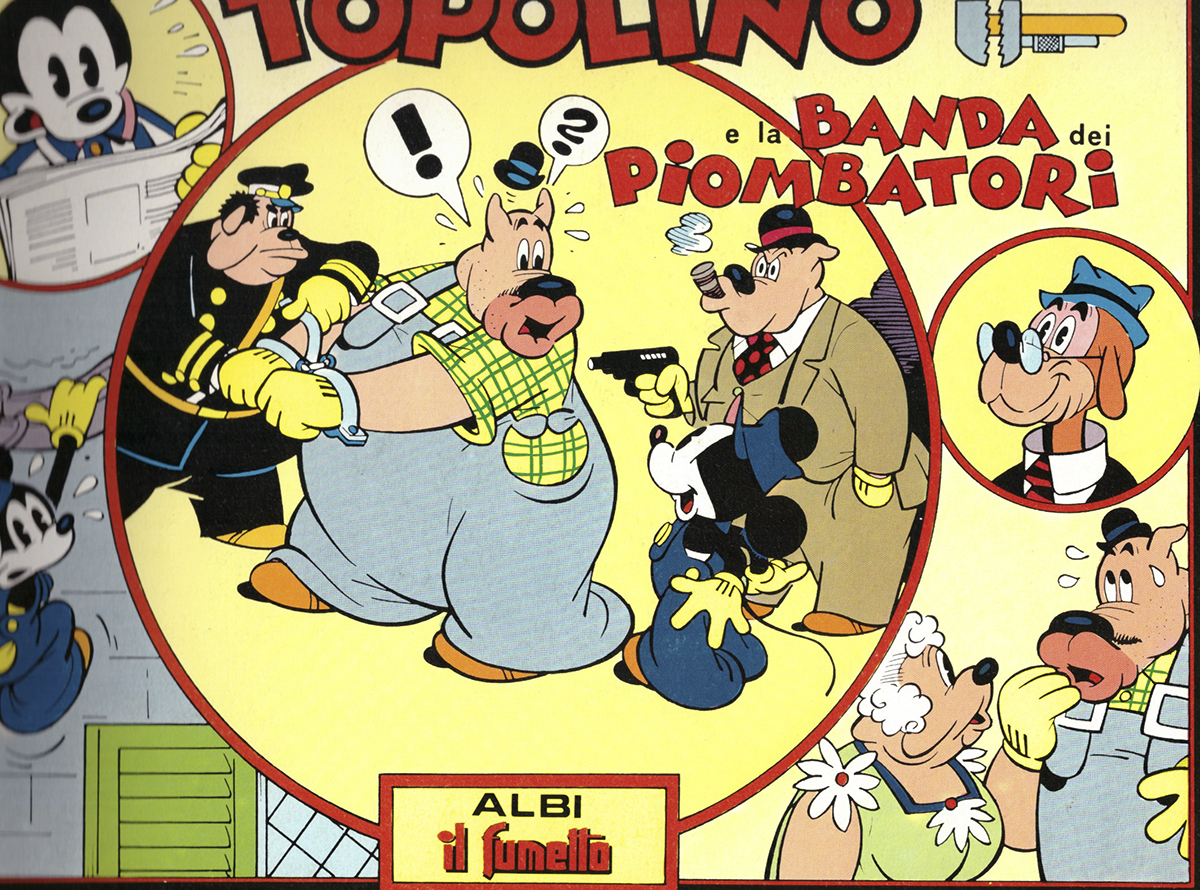

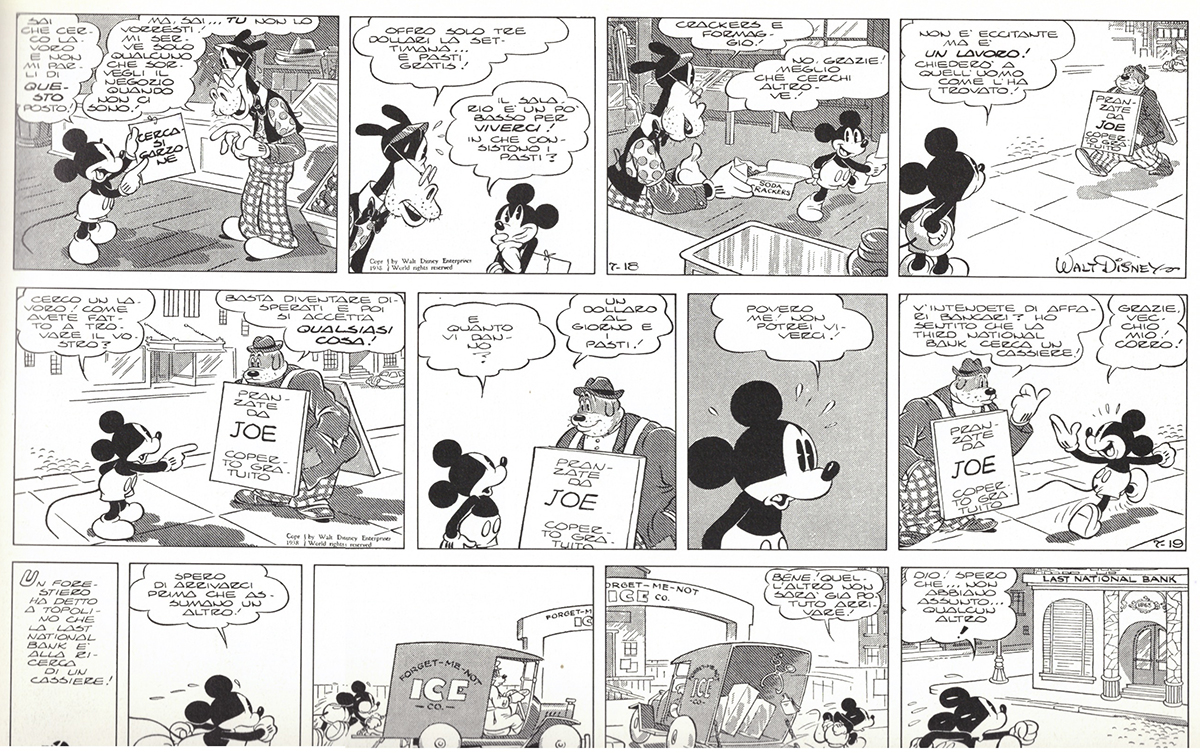

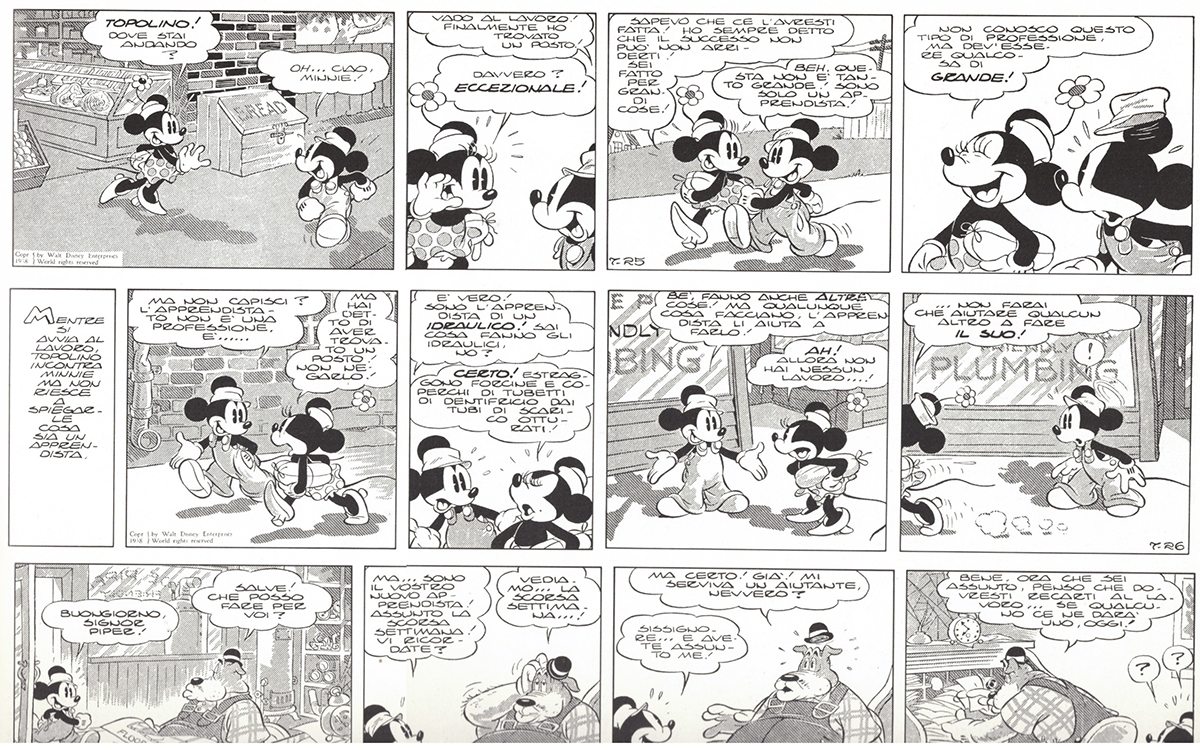

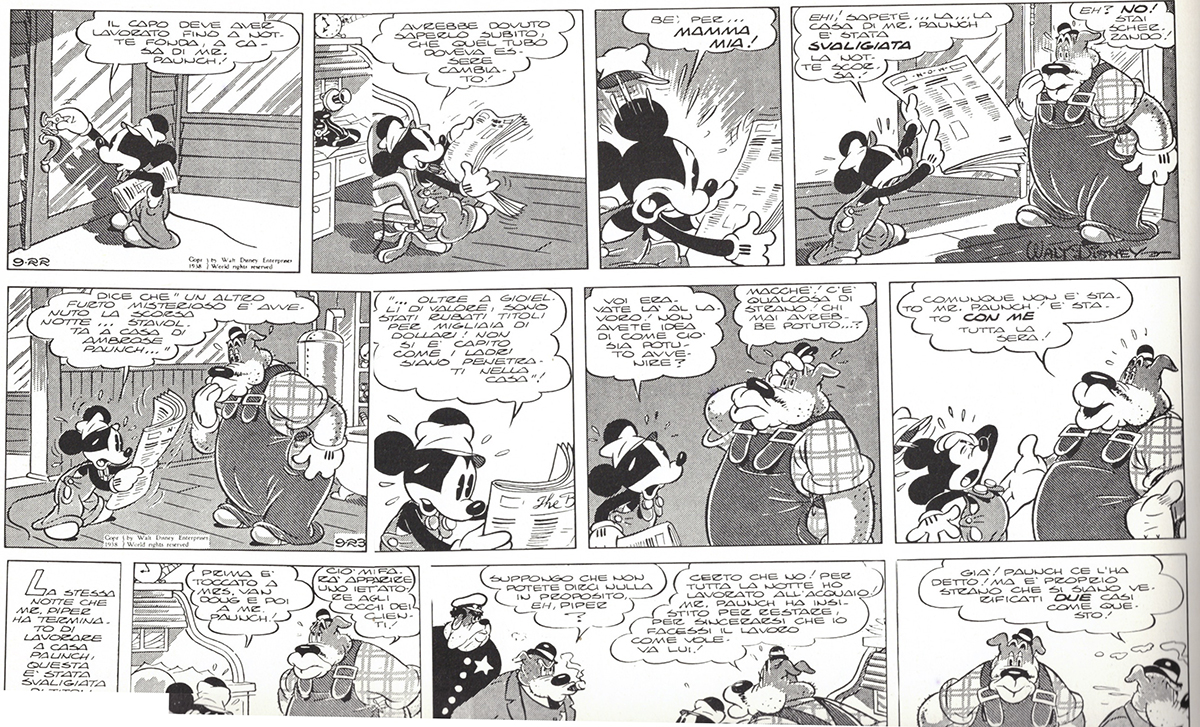

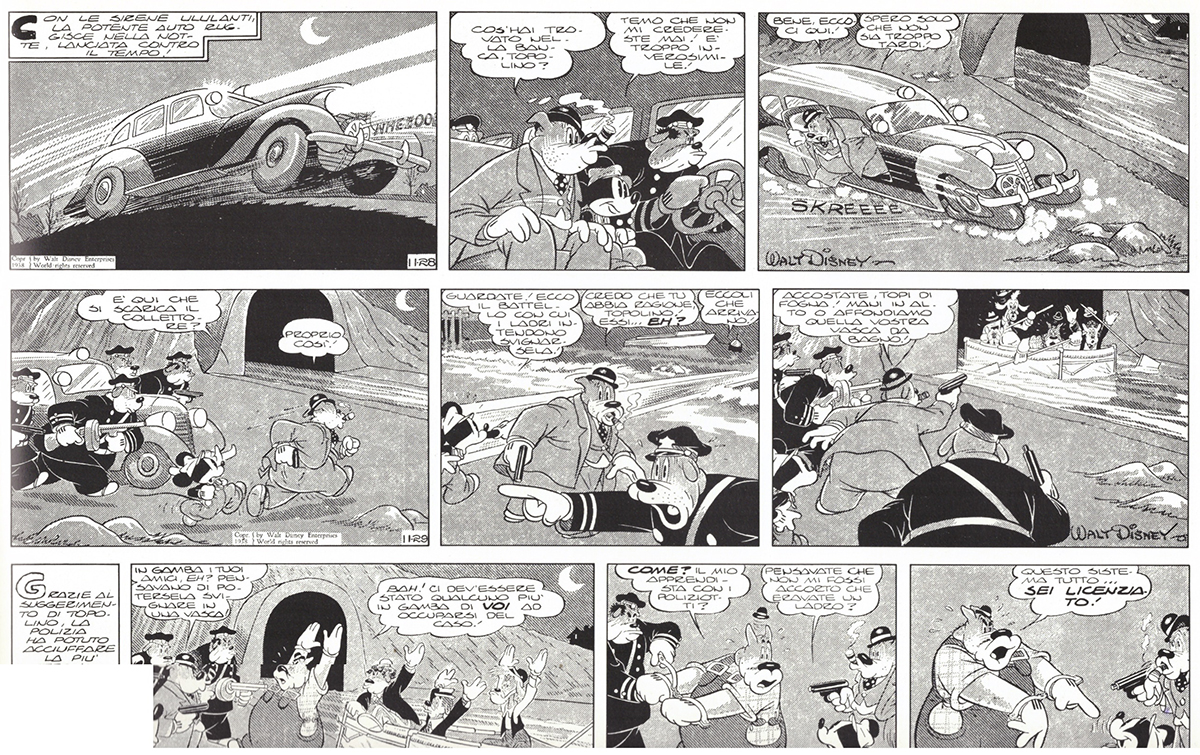

Topolino e la banda dei piombatori.

Topolino e la banda dei piombatori (The plumber’s helper) è una storia a fumetti della Disney realizzata da Floyd Gottfredson (soggetto e disegni), Merrill De Maris (sceneggiatura), Ted Thwaites (ripasso a china), pubblicata sui quotidiani statunitensi dal 2 luglio al 10 dicembre 1938. In Italia è stata pubblicata per la prima volta sui numeri dal 325 al 352 di Topolino (giornale), dal 16 marzo al 21 settembre 1939.

Nell’agosto del 1971 è stata inclusa nel volume Trilogia di Topolino (della collana Oscar Mondadori, Milano, n° 356), insieme a Topolino e il mistero di Macchia Nera e Topolino all’età della pietra.

La storia vanta anche un sequel: Topolino e il ritorno dei “Piombatori”, scritta dai fratelli Abramo e Giampaolo Barosso e disegnata da Sergio Asteriti, pubblicata sul numero 780 di Topolino, datato 8 novembre 1970.

Nel 2016 è stato realizzato un remake della storia originale, adattato ai tempi, dal titolo Topolino e la banda dei cablatori, su testi di Tito Faraci e disegni di Lorenzo Pastrovicchio, pubblicato sul numero 3168 di Topolino.

L’avventura segna l’esordio del personaggio di Giuseppe Tubi, rapinatore appartenente alla banda dei piombatori, che maschera la propria losca attività lavorando come idraulico.

Topolino, avendo perso tutti i suoi risparmi in un fallimento bancario, cerca lavoro e, dopo alcuni tentativi, diventa apprendista idraulico presso la bottega di Tubi: ma presto scoprirà la doppia vita del suo datore di lavoro.

E, dopo alcune gag in cui si mostra la volontà fallita di Topolino e l’incompetenza del suo datore di lavoro, Tubi verrà arrestato dallo stesso Topolino con l’aiuto dell’Ispettore Manetta (qua alla sua prima apparizione).

Torna alle news